O cérebro da leitura: contribuições das neurociências

A aprendizagem da leitura é um marco transformador na vida de qualquer indivíduo, promovendo autonomia, criatividade e inferência. Para que o cérebro se torne leitor, é necessário um processo de neuroplasticidade, no qual estruturas originalmente destinadas a outras funções são adaptadas para reconhecer e compreender a linguagem escrita.

Introdução

A leitura é uma das maiores invenções culturais da humanidade e, justamente por ser algo inventado, se diferencia da fala que se desenvolve naturalmente. A origem da palavra “ler” provém de “legere” (em latim), termo que se refere a colher, recolher, escolher e selecionar os melhores frutos. Pode-se compreender o quanto ler é um processo ativo, que nos permite reunir informações e ampliar conhecimentos. Em contrapartida, a aprendizagem da leitura não emerge apenas com a interação entre crianças e livros (Buchweitz, 2020).

No Brasil, estudos de Sargiani (2022) e dados recentes do INEP (2023) demonstram que muitas crianças não atingem patamares satisfatórios de proficiência em leitura, mesmo após três anos de escolarização. O processo de aprendizagem da leitura envolve mudanças no funcionamento do cérebro, e os circuitos que sustentam o aprender a ler vão se constituindo especificamente para esse objetivo (Dehaene, 2012). Ou seja, não nascemos com um “kit biológico da leitura”; são necessários investimentos em diversas habilidades para que as engrenagens cerebrais possam conquistar o ato de ler (Hennemann, 2022).

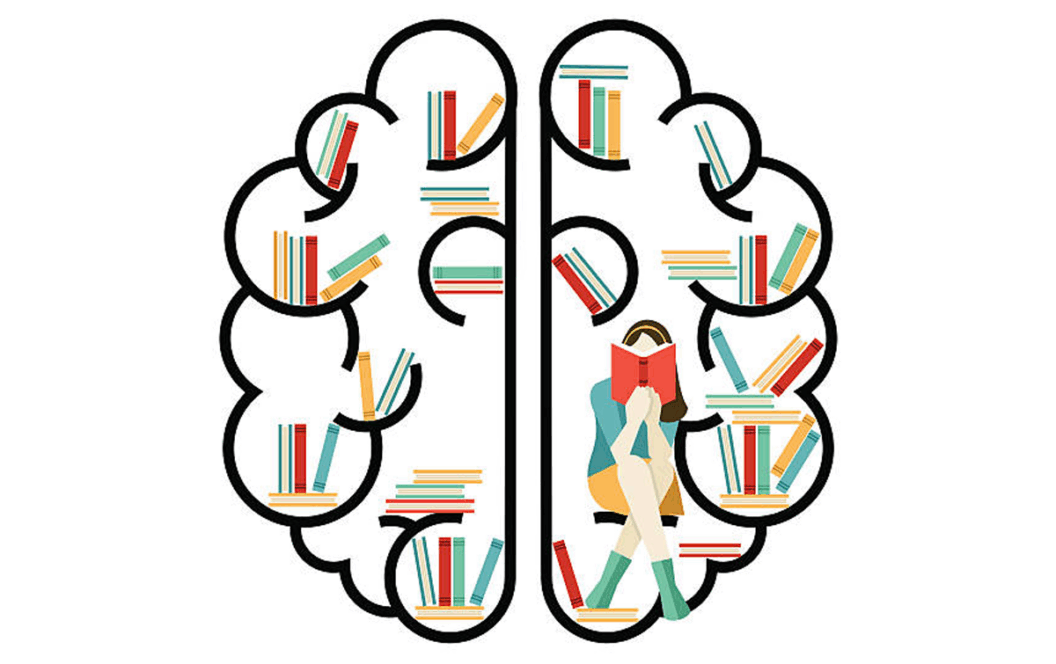

O cérebro leitor é aquele que passou “reciclagem neuronal” (Dehaene, 2012), ou seja, uma reconversão de uma função que tinha outra utilidade em nosso passado evolutivo para uma nova função, mais útil ao contexto cultural atual. Trata-se, portanto, de uma reorganização de circuitos cerebrais pré-existentes. (Teixeira; Limberger; Buchweitz, 2016)

Todo esse processo demanda de plasticidade cerebral para o desenvolvimento do processamento fonológico, ortográfico e semântico (Oliveira; Capellini, 2020)., aliado ao ensino sistematizado, que pode ser estimulado desde cedo, para que futuros leitores tenham maior proficiência na leitura e interesse pelos mais variados contextos literários. Surge, assim, a seguinte questão: como a neurociência pode auxiliar no desenvolvimento de futuros leitores?

A formação de um cérebro leitor envolve a reciclagem neuronal

Os conhecimentos neurocientíficos nos proporcionam entender que a aprendizagem da leitura consiste em acessar, por meio da visão, as áreas da linguagem falada (Dehaene, 2012). Dessa forma, subentende-se que há toda uma citoarquitetura neural que precisa estar em pleno funcionamento para que as vias da leitura “tomem carona” com as vias da linguagem (Buchweitz, 2020), formando, assim um cérebro leitor.

Há dois grandes processos envolvidos na linguagem: compreensão e articulação. Na região temporo-parietal, a área de Wernicke é responsável pela compreensão da linguagem, enquanto a articulação ocorre na área de Broca, situada na região temporo-frontal.

No que diz respeito aos processos da leitura, é necessário entender que a região occiptotemporal (de ambos os hemisférios cerebrais), utilizada para identificar características das faces humanas e objetos, passa por um processo de migração neuronal. Essa região passa a ser utilizada, especialmente no hemisfério esquerdo, para a identificação da forma visual das letras e palavras, formando o que se denomina “área visual da forma das palavras” (VWFA — Visual Word Form Area), responsável por identificar de maneira automática e rápida o padrão ortográfico de letras e palavras (Dehaene, 2012).

Após esse reconhecimento visual inicial, a informação é encaminhada para regiões temporoparietais, onde ocorre a conversão grafema-fonema, estabelecendo a correspondência entre o que se vê e o que se ouve. Essa integração permite ativar as representações fonológicas e semânticas, envolvendo também as áreas frontais inferiores — como a área de Broca — que participam da articulação e da compreensão da linguagem. Dessa forma, a leitura emerge de um circuito distribuído que conecta as regiões occipitotemporais, temporoparietais e frontais, transformando padrões visuais em significados linguísticos.

O cérebro leitor não se forma de maneira instantânea, há a necessidade de estimulação de diversas vias neurais que envolvem estruturas visuais (área visual da forma da palavra), fonológicas (áreas auditivas primárias e secundárias), semânticas (compreensão do que é lido) e linguísticas (áreas motoras articulatórias). Ou seja, a leitura mobiliza uma rede de estruturas cognitivas para que o indivíduo possa ler e alcançar a compreensão leitora. Assim, entende-se que aprender a ler é um processo que demanda ensino sistematizado, investimento em experiências de leitura e treino em múltiplas habilidades.

Ana Lúcia Hennemann é mestre em Intervenção na Educação e Desenvolvimento. neuropsicopedagoga clínica. Ela também é especialista em alfabetização e neuroaprendizagem.

Referências

- BUCHWEITZ, A. (2010). A neurobiologia da Leitura e da Escrita. In Brasil. RENABE, Brasília.

- DEHAENE, S. (2012). Os neurônios da leitura: como a ciência explica a nossa capacidade de ler. Porto Alegre: Penso.

- HENNEMANN, A. L. (2022). Neurociências e os processos cognitivos de aprendizagem: processos cognitivos e linguagem. Novo Hamburgo: Ed. da Autora.

- INEP (2023). Relatórios de Alfabetização. Brasília: MEC/INEP.

- OLIVEIRA, A. M.; CAPELLINI, S. A. (2020). Habilidades cognitivas preditoras para o desempenho em leitura e escrita. In: CAPELLINI, S. A.; GERMANO, G. D.; OLIVEIRA, S. T. Fonoaudiologia educacional: alfabetização em foco. São Paulo: Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia.

- SARGIANI, L. (2022). Desafios da alfabetização no Brasil. Revista Brasileira de Educação.