Desarrollo de habilidades cognitivas esenciales para la lectura

En un artículo previo se presentaban las bases neurobiológicas del aprendizaje de la lectura, y se destacaba que se trata de un proceso cultural que requiere preparación y esfuerzo. En este nuevo artículo, la autora expone cómo favorecer el desarrollo de las habilidades cognitivas esenciales para la lectura y de qué modo los promotores de lectura pueden estimular dichas habilidades cognitivas para favorecer el aprendizaje lector.

Precursores que favorecen el aprendizaje de la lectura

El aprendizaje de la lectura no comienza en el primer año de la educación primaria. Este proceso exige la espacialización de estructuras que pueden compararse a diversos hilos que, al ser trenzados, forman una cuerda fuerte y resistente. Scarborough (2001) señala que la comprensión del lenguaje —incluyendo el conocimiento previo, el vocabulario (amplitud, precisión, articulación, etc.), las estructuras del idioma (sintaxis, semántica, etc.), el razonamiento verbal (inferencia, metáfora, etc.) y la competencia lectora (familiaridad con libros y textos impresos)— está asociada al reconocimiento de las palabras, como la conciencia fonológica (sílabas, fonemas, etc.), la decodificación (conocimiento alfabético, correspondencia fonema-grafema) y el reconocimiento automático de palabras familiares (Brasil, 2019). Estos “hilos” comienzan a desarrollarse ya en la educación infantil y, a medida que se entrelazan, se convierten en procesos más automáticos, promoviendo una lectura fluida y coordinada entre el reconocimiento de palabras y la comprensión textual.

El informe Developing Early Literacy (2009) presentó una amplia investigación sobre los precursores de la lectura e identificó un conjunto de habilidades predictivas esenciales para el aprendizaje lector (1). Entre ellas se destacan el conocimiento alfabético, la conciencia fonológica, la denominación automática rápida (de letras, objetos y colores), la escritura espontánea o del propio nombre, la memoria fonológica, los conceptos sobre la escritura, el conocimiento ortográfico inicial, el lenguaje oral, la disposición para la lectura y el procesamiento visual.

Queiroga y Silva (2020) resumen que las habilidades predictivas de alfabetización abarcan el procesamiento auditivo y visual, la velocidad de procesamiento, el procesamiento cognitivo y la conciencia fonológica. Estos procesos necesitan ser estimulados a través de experiencias centradas en la enseñanza estratégica, pero también pueden desarrollarse mediante el uso de la lectoescritura.

Es necesario estimular las habilidades auditivas, ya que representan la puerta de entrada de la información sonora. Percibir los diferentes sonidos producidos por objetos durante una narración de historias desarrolla las habilidades de percepción y discriminación auditiva, que en el futuro permiten distinguir los fonemas similares, como los sonidos de /b/, /d/, /v/, /f/, entre otros (Queiroga; Silva, 2020).

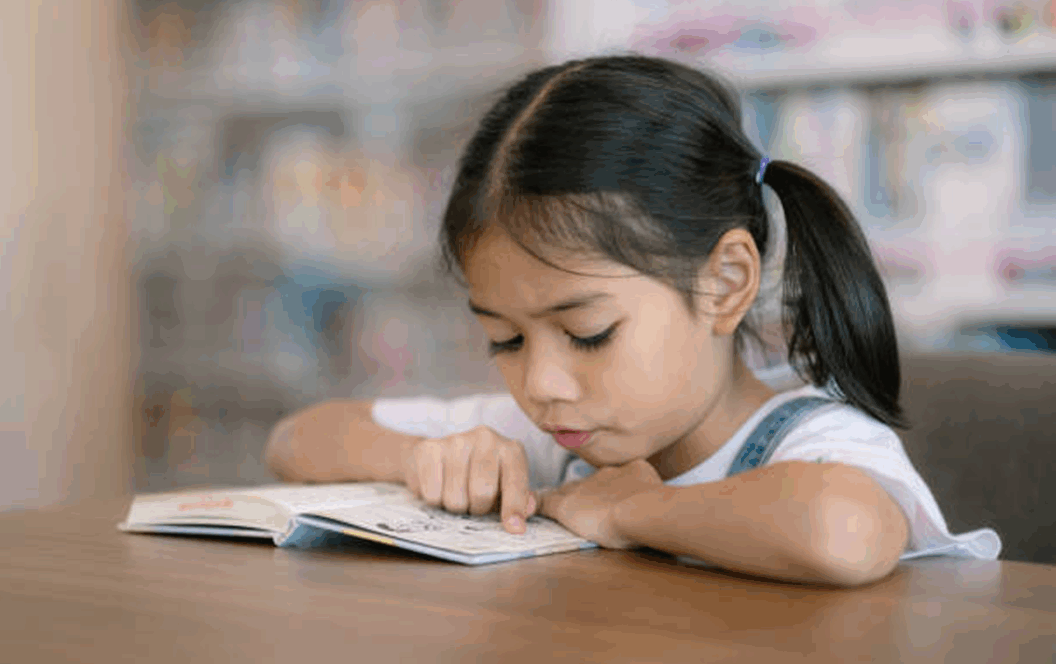

La capacidad de observar varias informaciones simultáneamente, como forma, color y posición, está relacionada con las habilidades visuales. Al leerles a los niños y dirigir su atención a los detalles de las páginas, desarrollan este comportamiento y, gradualmente, empiezan a observar los rasgos de las letras, el tipo de escritura, la forma, el color, el trazo y el tamaño. La estimulación visuoatencional durante la primera infancia puede contribuir posteriormente a la fluidez de la lectura (Maluf; Silva y Madza, 2019).

La velocidad de procesamiento se refiere a la capacidad de procesar estímulos de manera rápida, sucesiva y precisa. El procesamiento cognitivo, por su parte, abarca diversas habilidades como la atención, la memoria visual y la memoria auditiva. El contacto con la lectoescritura favorece el desarrollo de estas habilidades a través del nombramiento de los objetos visualizados en las páginas, de la escucha activa, del procesamiento y del recuento de las historias.

Estimular la identificación de las letras, sus respectivos sonidos y jugar con las rimas presentes en las historias contribuye significativamente al desarrollo de la conciencia fonológica (Oliveira; Capellini, 2020).

Todas estas habilidades inician su proceso de desarrollo mucho antes de la enseñanza formal. Padres, docentes y otros cuidadores pueden, a través de la lectoescritura, estimular las habilidades predictivas de la lectura. Se trata de ofrecer un ambiente privilegiado de estimulación, que funcione como un andamiaje o soporte necesario para que los niños avancen en su aprendizaje (Brasil, 2020).

Neuroplasticidad y capital cultural: el cerebro lector en acción

Desarrollar la habilidad lectora demanda inversión en diversas habilidades que promueven modificaciones neuronales. A cada nueva experiencia lectora, el cerebro pasa por un proceso de neuroplasticidad, es decir, adaptaciones estructurales y funcionales que permiten la reorganización de las conexiones neuronales. Cuanto más lee el niño, mayor fluidez adquiere, ampliando su repertorio lingüístico, cognitivo y cultural. Este avance favorece la apertura a lo nuevo, a lo inesperado, estimulando el “pensar fuera de la caja”, es decir, la flexibilidad cognitiva. La lectura permite a los lectores la resignificación de contextos, lo que les permite emprender vuelos inimaginables, desde la realidad cotidiana hasta la articulación de información entre obras literarias distintas.

La neuroplasticidad es, por lo tanto, la base que sostiene la evolución del cerebro lector (Sargiani, 2022). Después del reciclaje inicial, descrito en un artículo anterior, el cerebro continúa transformándose con cada nueva lectura, fortaleciendo circuitos relacionados con el lenguaje, la memoria, la atención y la flexibilidad cognitiva. Este proceso continuo de adaptación es lo que permite al lector no solo decodificar palabras, sino también atribuir significados, hacer inferencias y construir puentes entre diferentes saberes.

El profesor de literatura Jean-Marie Privat enfatiza el capital cultural que los lectores construyen a través de sus experiencias con la lectura. De forma metafórica, compara al lector a un pescador: alguien que debe permanecer en silencio, inmóvil, solitario, contemplando página tras página. Ese lector-pescador puede ser atento, reflexivo, hábil o no. Así como la pesca exige el dominio de ciertas habilidades que se perfeccionan con el tiempo, la lectura también requiere práctica y desarrollo continuo.

Sin embargo, el acto de pescar no se limita a la posesión de los utensilios adecuados ni al tiempo dedicado a la actividad. También implica la socialización de la experiencia: contar las “historias de pescador” a amigos, vecinos y otras personas del entorno. De esa forma, el lector no debe limitarse a la lectura solitaria; es deseable que comparta su capital cultural, convirtiéndose en un agente de socialización del conocimiento adquirido a través de la lectura.

Conclusión

El avance de las neurociencias ha contribuido significativamente a la comprensión de las áreas cognitivas que se activan en el momento de la lectura, lo que permite comparar las diferencias entre el cerebro de los lectores y los no lectores. Con esto, se hace posible entender la complejidad involucrada en la adaptación de sistemas neuronales que originalmente desempeñaban otras funciones y que, a través de la neuroplasticidad, realizan verdaderos “reciclajes” para posibilitar el acto de leer.

El cerebro no nace lector: se moldea por la experiencia, por la alfabetización familiar, por las prácticas escolares y por la inversión social en educación. Comprender los procesos cognitivos y las redes neuronales involucradas en la lectura es esencial para pensar en estrategias eficaces de alfabetización. La discriminación visual y auditiva, la conciencia fonológica, la memoria fonológica y el acceso al léxico son pilares que deben ser estimulados desde temprano.

Formar cerebros lectores es formar sujetos críticos, participativos y promotores de cultura. Investir en la lectura es invertir en el desarrollo humano y social. Así, comprender el cerebro para la lectura involucra no solo circuitos neuronales, sino también prácticas educativas cotidianas: la organización de rutinas, el apoyo de la familia, el manejo de las emociones y la valoración del placer de leer. Uniendo ciencia y práctica, formamos lectores resilientes, motivados y socialmente comprometidos, fruto de la neuroplasticidad en acción y del poder transformador del capital cultural.

Ana Lúcia Hennemann es Máster en Intervención en Educación y Desarrollo, y neuropsicopedagoga clínica. Es también especialista en alfabetización y en neuroaprendizaje.

Notas

- El informe Developing Early Literacy: Report of the National Early Literacy Panel (2009) fue elaborado por el National Institute for Literacy de los Estados Unidos. El documento resultó de un metaanálisis exhaustivo de investigaciones sobre el desarrollo de las habilidades emergentes de lectura y escritura en niños durante la primera infancia (0 a 5 años). El objetivo fue identificar qué competencias iniciales —cognitivas, lingüísticas y perceptuales— presentan mayor valor predictivo para el éxito en la alfabetización. Las conclusiones del panel proporcionaron bases científicas para prácticas educativas y programas de intervención dirigidos a la prevención de dificultades de lectura y escritura.

Referencias

- BRASIL (2019). Política Nacional de Alfabetização – PNA. Brasília: MEC/Sealf, 2019.

- BRASIL (2020). Relatório Nacional de Alfabetização Baseada em Evidência – RENABE. Brasília: MEC/Sealf, 2020.

- CAPELLINI, S. A.; GERMANO, G. D.; OLIVEIRA, S. T. (2020). Fonoaudiologia educacional: alfabetização em foco. São Paulo: Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia.

- MALUF, M. R.; SILVA, C. C. R.; MADZA, E. (2020). Ciências Cognitivas e pesquisas translacionais em alfabetização. In: BRASIL. Relatório Nacional de Alfabetização Baseada em Evidência – RENABE. Brasília: MEC/Sealf.

- OLIVEIRA, A. M.; CAPELLINI, S. A. (2020). Habilidades cognitivas preditoras para o desempenho em leitura e escrita. In: CAPELLINI, S. A.; GERMANO, G. D.; OLIVEIRA, S. T. Fonoaudiologia educacional: alfabetização em foco. São Paulo: Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia.

- QUEIROGA, B. A. M.; SILVA, C. (2020). Habilidades preditoras para a aprendizagem da leitura e escrita. In: CAPELLINI, S. A.; GERMANO, G. D.; OLIVEIRA, S. T. Fonoaudiologia educacional: alfabetização em foco. São Paulo: Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2020.

- SARGIANI, L. (2022). Desafios da alfabetização no Brasil. Revista Brasileira de Educação.

- SILVA, C. A.; CAPELLINI, S. A. (2019). Discriminação auditiva e consciência fonológica. Revista Distúrbios da Comunicação, 2019.