El cerebro lector: aportaciones de las neurociencias

El aprendizaje de la lectura es un hito transformador en la vida de cualquier persona, ya que promueve la autonomía, la creatividad y la inferencia. Para que el cerebro se convierta en lector, como se expone en este artículo, es necesario un proceso de neuroplasticidad, en el cual estructuras originalmente destinadas a otras funciones se adaptan para reconocer y comprender el lenguaje escrito.

La lectura es una creación cultural, no natural

La lectura es una de las mayores invenciones culturales de la humanidad y, precisamente por ser algo inventado, se diferencia del habla, que se desarrolla naturalmente. El origen de la palabra “leer” proviene de “legere” (en latín), término que se refiere a recolectar, elegir, seleccionar y cosechar los mejores frutos. Se puede comprender en qué medida leer es un proceso activo que nos permite reunir información y ampliar conocimientos. En contrapartida, el aprendizaje de la lectura no emerge solo con la interacción entre niños y libros (Buchweitz, 2020).

En Brasil, los estudios de Sargiani (2022) y datos recientes del INEP (2023) demuestran que muchos niños no alcanzan niveles satisfactorios de competencia en lectura, incluso después de tres años de escolarización. El proceso de aprendizaje de la lectura implica cambios en el funcionamiento del cerebro, y los circuitos que sustentan el aprender a leer se constituyen específicamente para este objetivo (Dehaene, 2012). Es decir, no nacemos con un “kit biológico de la lectura”; se requieren inversiones en diversas habilidades para que los engranajes cerebrales puedan conquistar el acto de leer (Hennemann, 2022).

El cerebro lector es aquel que ha pasado por un “reciclaje neuronal” (Dehaene, 2012), es decir, una reconversión de una función que tenía otra utilidad en nuestro pasado evolutivo para una nueva función, más útil al contexto cultural actual. Se trata, por lo tanto, de una reorganización de circuitos cerebrales preexistentes (Teixeira; Limberger; Buchweitz, 2016).

Todo ese proceso exige plasticidad cerebral para el desarrollo del procesamiento fonológico, ortográfico y semántico (Oliveira; Capellini, 2020), junto con la enseñanza sistematizada, que puede ser estimulada desde temprano, para que los futuros lectores tengan una mayor competencia en la lectura y un interés por los más variados contextos literarios. Surge, así, la próxima pregunta: ¿cómo puede la neurociencia ayudar en el desarrollo de futuros lectores?

La formación de un cerebro lector implica reciclaje neuronal

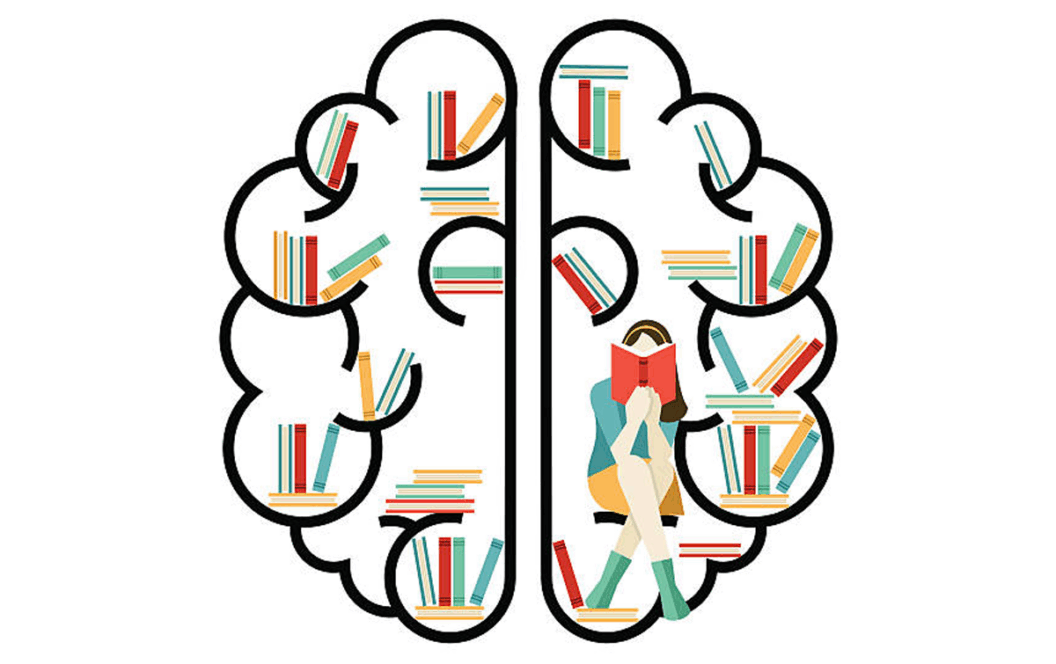

Los conocimientos neurocientíficos nos permiten entender que el aprendizaje de la lectura consiste en acceder, a través de la visión, a las áreas del lenguaje hablado (Dehaene, 2012). De esa forma, se sobreentiende que hay toda una citoarquitectura neural que necesita estar en pleno funcionamiento para que las vías de la lectura puedan acompañar a las vías del lenguaje (Buchweitz, 2020), formando así un cerebro lector.

Hay dos grandes procesos involucrados en el lenguaje: comprensión y articulación. En la región temporoparietal, el área de Wernicke es responsable de la comprensión del lenguaje, mientras que la articulación ocurre en el área de Broca, situada en la región temporofrontal.

En lo que respecta a los procesos de la lectura, es necesario entender que la región occipitotemporal (de ambos hemisferios cerebrales), usada para identificar las características de las caras humanas y los objetos, atraviesa un proceso de migración neuronal. Esta región pasa a ser utilizada, especialmente en el hemisferio izquierdo, para la identificación de la forma visual de las letras y las palabras, formando lo que se denomina “área visual de la forma de las palabras” (VWFA — Visual Word Form Area), responsable de identificar de manera automática y rápida el patrón ortográfico de letras y palabras (Dehaene, 2012).

Después de este reconocimiento visual inicial, la información se envía a las regiones temporoparietales, donde ocurre la conversión grafema-fonema, estableciendo la correspondencia entre lo que se ve y lo que se oye. Esta integración permite activar las representaciones fonológicas y semánticas, involucrando también las áreas frontales inferiores —como el área de Broca— que participan en la articulación y la comprensión del lenguaje. De esa forma, la lectura emerge de un circuito distribuido que conecta las regiones occipitotemporales, temporoparietales y frontales, transformando patrones visuales en significados lingüísticos.

El cerebro lector no se forma de manera instantánea, hay necesidad de estimulación de diversas vías neuronales que involucran estructuras visuales (área visual de la forma de la palabra), fonológicas (áreas auditivas primarias y secundarias), semánticas (comprensión de lo que se lee) y lingüísticas (áreas motoras articulatorias). Es decir, la lectura moviliza una red de estructuras cognitivas para que el individuo pueda leer y alcanzar la comprensión lectora. Así, se entiende que aprender a leer es un proceso que requiere enseñanza sistematizada, inversión en experiencias de lectura y entrenamiento en múltiples habilidades.

Ana Lúcia Hennemann es Máster en Intervención en Educación y Desarrollo, y neuropsicopedagoga clínica. Es también especialista en alfabetización y en neuroaprendizaje.

Referencias

- BUCHWEITZ, A. (2010). A neurobiologia da Leitura e da Escrita. In Brasil. RENABE, Brasília.

- DEHAENE, S. (2012). Os neurônios da leitura: como a ciência explica a nossa capacidade de ler. Porto Alegre: Penso.

- HENNEMANN, A. L. (2022). Neurociências e os processos cognitivos de aprendizagem: processos cognitivos e linguagem. Novo Hamburgo: Ed. da Autora.

- INEP (2023). Relatórios de Alfabetização. Brasília: MEC/INEP.

- OLIVEIRA, A. M.; CAPELLINI, S. A. (2020). Habilidades cognitivas preditoras para o desempenho em leitura e escrita. In: CAPELLINI, S. A.; GERMANO, G. D.; OLIVEIRA, S. T. Fonoaudiologia educacional: alfabetização em foco. São Paulo: Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia.

- SARGIANI, L. (2022). Desafios da alfabetização no Brasil. Revista Brasileira de Educação.