La formación de virtudes cívicas a través de la educación en los centros educativos

El experimento The Making of Civic Virtues muestra que las escuelas son espacios idóneos para la transmisión de valores democráticos, siempre que la educación cívica se plantee de manera activa, práctica y participativa.

El artículo “The Making of Civic Virtues: A School-Based Experiment in Three Countries” acaba de ser publicado en la revista American Economic Journal: Economic Policy (vol. 17, n.º 3, agosto de 2025, pp. 496–521). Se trata de uno de los journals de mayor impacto en economía aplicada. El estudio se basa en un ensayo aleatorizado realizado en más de 200 centros educativos de tres países europeos, entre los que se encuentra España, junto con Francia y Grecia. El artículo puede consultarse en la web de la American Economic Association, y la versión de manuscrito aceptado está disponible en acceso abierto.

La publicación cuenta, además, con la participación destacada de investigadores españoles. Entre los firmantes se encuentran Jenifer Ruiz-Valenzuela (Universitat de Barcelona e IEB) y Daniel Santín (Universidad Complutense de Madrid e ICAE). El artículo tiene un importante valor añadido, tanto para la comunidad científica como para el debate, sobre la mejora de la educación cívica en España.

El fortalecimiento de la democracia moderna depende, en gran medida, de la transmisión de virtudes cívicas a las nuevas generaciones. Respeto a las normas, tolerancia hacia la diversidad, participación en la vida pública y priorización del interés general son elementos fundamentales para la estabilidad social y el desarrollo económico. Aunque la educación cívica está incluida en la mayoría de los currículos escolares, su eficacia continúa siendo objeto de debate, especialmente en sociedades cada vez más plurales y fragmentadas.

El estudio “The Making of Civic Virtues” aborda este desafío mediante la evaluación rigurosa de un programa escolar diseñado para fomentar la ciudadanía activa a través de proyectos democráticamente elegidos y desarrollados por los propios estudiantes. El trabajo se apoya en un experimento aleatorizado de gran escala que ofrece evidencia causal sobre la capacidad de los centros educativos para moldear actitudes y comportamientos cívicos en adolescentes.

Contexto y diseño de la intervención

La intervención, denominada Active Citizenship Program (ACT), surgió tras los atentados de París, en 2015, en el marco de un esfuerzo europeo por promover la tolerancia, los valores democráticos y la cohesión social. Se implementó durante el curso 2018-2019 en más de 200 centros de Secundaria en Francia, Grecia y España, con la participación de cerca de 320 docentes y 6200 alumnos de 13 a 15 años. En concreto, en España se trató de estudiantes de 3.º de ESO. Los proyectos abordaron, principalmente, temas de discriminación, inclusión social y diversidad cultural, e incluyeron actividades como tutorías entre compañeros, talleres de igualdad de género, actuaciones en hospitales o campañas contra la xenofobia. El programa ACT buscaba empoderar a los estudiantes a través de la práctica de la cooperación, el debate y la deliberación democrática, con la hipótesis de que estas experiencias concretas fortalecen la adquisición de competencias cívicas y sociales duraderas.

El diseño experimental asignó aleatoriamente a la mitad de los centros para recibir la intervención. Los docentes de los colegios seleccionados participaron en una formación inicial de dos días y, posteriormente, supervisaron la puesta en marcha de un proyecto cívico elegido de forma democrática por los estudiantes. Los proyectos abarcaban iniciativas como actuaciones teatrales en hospitales o residencias de mayores, campañas de sensibilización sobre la discapacidad o la inmigración, tutorías entre compañeros o acciones solidarias con colectivos vulnerables.

El propósito central era empoderar a los alumnos mediante el aprendizaje práctico de la ciudadanía, favoreciendo la cooperación, la deliberación democrática y la empatía hacia los demás.

Metodología y fuentes de datos

La evaluación del programa se realizó a partir de encuestas antes y después de la intervención, con medidas de compromiso social y político, adhesión a valores cívicos y diversidad de las redes de amistad. Además, en Francia se utilizaron datos administrativos sobre absentismo, retrasos, sanciones disciplinarias y resultados académicos, lo que permitió contar con indicadores objetivos de comportamiento y rendimiento escolar.

Un elemento innovador fue la inclusión de la participación en la Global Climate Strike, de marzo de 2019, una movilización internacional de estudiantes y jóvenes en todo el mundo para reclamar a los Gobiernos medidas urgentes contra el cambio climático, como medida concreta de la disposición de los estudiantes a implicarse en causas colectivas y políticas.

Resultados principales

Los resultados muestran mejoras significativas en múltiples dimensiones:

- Comportamiento escolar: disminuyó el absentismo injustificado, la impuntualidad y las sanciones disciplinarias, especialmente las más graves relacionadas con actos de violencia o incívicos. El índice sintético de conducta mejoró en un 27 % de una desviación estándar.

- Rendimiento académico: se registró un incremento del 13 % de una desviación estándar en las calificaciones, incluso en materias cuyos profesores no participaron en el programa, lo que sugiere un efecto indirecto sobre la motivación y el compromiso general con los estudios.

- Redes de amistad: los estudiantes ampliaron sus círculos sociales incorporando más amigos “diferentes” en términos de género, origen o estatus socioeconómico, mientras que el número de amistades “similares” permaneció estable. Esta apertura se relaciona con la naturaleza de los proyectos, orientados a combatir prejuicios y trabajar en grupos heterogéneos.

- Compromiso cívico y político: los alumnos beneficiados se mostraron más dispuestos a actuar en cuestiones sociales y políticas, evidenciado tanto en las encuestas como en una mayor participación en la huelga climática.

Los resultados fueron consistentes en los tres países participantes, independientemente de las diferencias culturales o de los temas específicos de los proyectos.

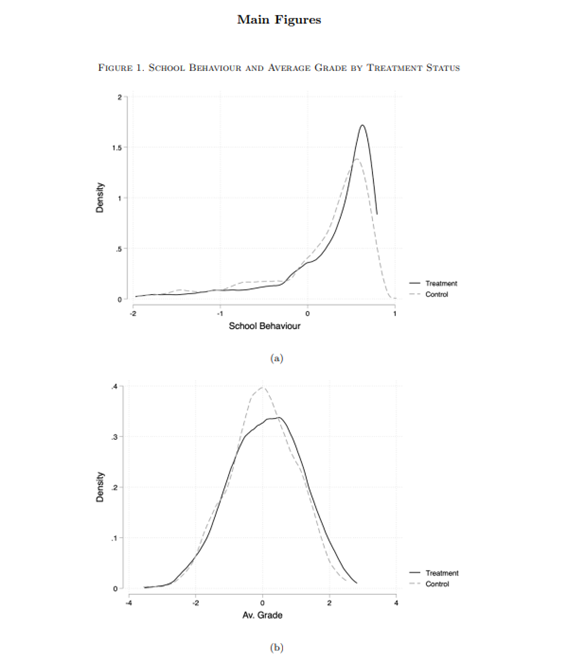

En concreto, la imagen muestra cómo cambió el comportamiento escolar y las notas de los alumnos que participaron en el programa ACT en comparación con los que no lo hicieron.

En el primer gráfico (arriba), se ve el comportamiento en el colegio. La línea negra corresponde a los estudiantes que recibieron el programa y la línea discontinua gris, a los del grupo de control. La línea negra está desplazada hacia la derecha, lo que significa que los alumnos que hicieron el programa tuvieron menos problemas de conducta (menos ausencias injustificadas, menos sanciones) que los demás.

En el segundo gráfico (abajo), se muestra la media de las calificaciones. Aquí también se observa que la línea negra (los que participaron en el programa) está un poco más a la derecha que la gris, lo que indica que sus notas mejoraron respecto a los que no recibieron la intervención. En resumen, estos gráficos ilustran que los estudiantes que participaron en el programa de proyectos de ciudadanía no solo se comportaron mejor en clase, sino que también obtuvieron mejores resultados académicos que sus compañeros.

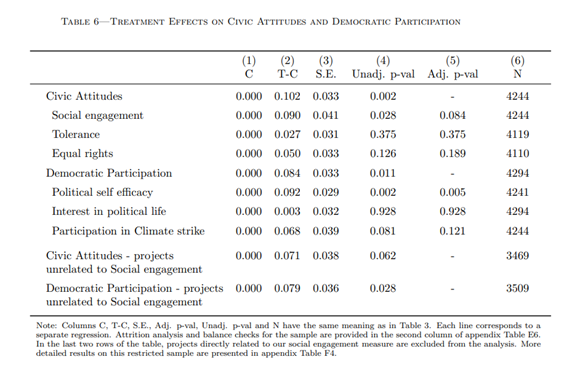

La Tabla 6 del artículo reflejado abajo recoge los resultados del programa sobre las actitudes cívicas y la participación democrática de los estudiantes. En conjunto, se observa una mejora significativa en ambas dimensiones. El índice global de actitudes cívicas aumentó en torno a un 10 % de una desviación estándar, impulsado principalmente por un mayor compromiso social de los alumnos, mientras que la tolerancia y el apoyo a la igualdad de derechos apenas registraron cambios.

Por su parte, el índice de participación democrática creció en torno a un 8 % de una desviación estándar, gracias, sobre todo, a una mejora en la autoeficacia política —es decir, la confianza de los jóvenes en su capacidad para implicarse en cuestiones sociales y políticas— y, en menor medida, a una mayor participación en la huelga climática global de marzo de 2019. En cambio, el interés declarado por la vida política no mostró variaciones relevantes.

En conjunto, estos resultados muestran que el programa ACT no solo influyó en el comportamiento escolar y el rendimiento académico, sino que también fortaleció el sentido de compromiso social y la disposición a participar en la vida democrática, que son elementos centrales de la educación cívica.

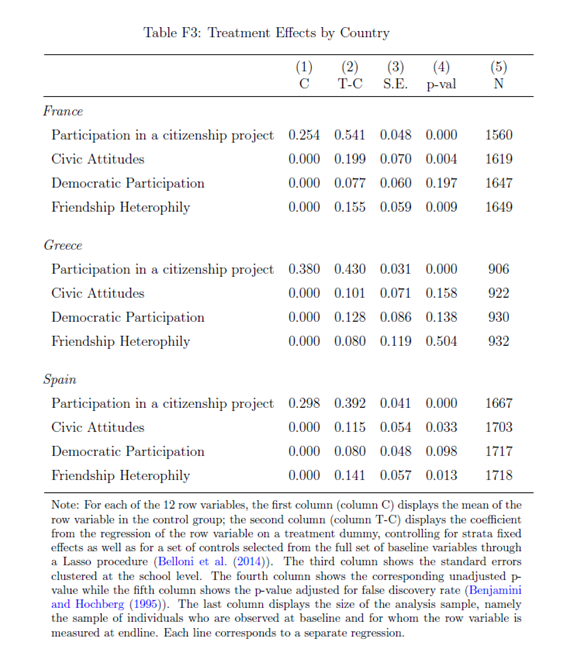

La Tabla F3 del apéndice muestra los efectos del programa desagregados por países (Francia, Grecia y España). En el caso de España, los resultados son los siguientes:

- Participación en un proyecto de ciudadanía: aumento de 0,392.

- Actitudes cívicas: incremento de 0,115.

- Participación democrática: aumento de 0,080.

- Heterofilia en las amistades (mayor diversidad en las redes de amistad): incremento de 0,141.

Estos coeficientes se expresan en desviaciones estándar normalizadas. Los efectos se estiman a partir de regresiones que se controlan por estratos y un conjunto de covariables. En conjunto, para España los efectos fueron especialmente claros en las actitudes cívicas y en la diversificación de amistades, además de un aumento notable en la implicación en proyectos de ciudadanía. También se observa un efecto positivo, aunque más débil, en la disposición de los estudiantes a participar en la vida democrática.

Heterogeneidad de los efectos

El análisis de heterogeneidad revela dos resultados interesantes:

- Los efectos fueron más intensos en los estudiantes con mejores calificaciones y mayor altruismo inicial, lo que indica que el programa potencia especialmente a los ya más predispuestos al compromiso cívico. Este resultado también tiene un reverso negativo: el impacto sobre los estudiantes con más dificultades académicas o con menor implicación inicial es más reducido, lo que plantea dudas sobre la capacidad de la intervención para reducir desigualdades en la adquisición de virtudes cívicas.

- El papel del profesorado resultó determinante. Cuando el programa fue implementado por docentes previamente activos en la vida escolar (participación en consejos, implicación en actividades colectivas), los efectos sobre el comportamiento y la participación cívica de los estudiantes fueron significativamente mayores.

Esta conclusión coincide con la literatura reciente sobre la influencia de los docentes en la formación de habilidades no cognitivas, subrayando que la pedagogía centrada en el alumno requiere una elevada capacidad de guiar procesos democráticos y de mantener el equilibrio entre autonomía y orientación.

Contribución a la literatura

El estudio aporta evidencia sólida en un campo donde los resultados previos eran ambiguos. Mientras que otras intervenciones de educación cívica habían mostrado mejoras en conocimientos, pero no en actitudes o comportamientos, este artículo basado en la intervención Active Citizenship Program (ACT) demuestra que la práctica activa de la ciudadanía en proyectos colectivos genera efectos medibles en el respeto a las normas, la apertura social, el rendimiento académico y la participación política.

Además, conecta con investigaciones sobre el desarrollo de valores prosociales en la infancia y la adolescencia, demostrando que estas competencias pueden seguir cultivándose más allá de la primera infancia. En el ámbito económico, refuerza la idea de que el “capital cívico” puede considerarse un componente del capital humano, acumulable a través de políticas educativas específicas.

Conclusiones

El experimento The Making of Civic Virtues muestra que las escuelas son espacios idóneos para la transmisión de valores democráticos, siempre que la educación cívica se plantee de manera activa, práctica y participativa. A través del diseño y ejecución de proyectos elegidos democráticamente, los alumnos no solo aprenden a respetar normas y colaborar con otros, sino que también experimentan la relevancia del compromiso social y político.

La clave del éxito reside tanto en el empoderamiento de los estudiantes como en la implicación de docentes motivados y comprometidos. Esta combinación permite que la formación cívica trascienda los manuales y se convierta en una experiencia vivida, con repercusiones positivas en la conducta escolar, el rendimiento académico y la cohesión social.

A la luz de estos resultados, el estudio aporta argumentos sólidos para integrar metodologías de aprendizaje basadas en proyectos cívicos en los currículos escolares y para invertir en la formación del profesorado, de manera que las virtudes cívicas se consoliden como parte esencial del capital humano de las nuevas generaciones.