¿Qué pasa cuando bajar los estándares académicos parece ayudar… pero termina perjudicando?

En el debate educativo se repite una idea que suena bien: si bajamos un poco la exigencia académica, más estudiantes conseguirán graduarse, tendremos menos abandono y, quizá, más igualdad de oportunidades. Sin embargo, un nuevo artículo en American Economic Journal: Economic Policy muestra que esa intuición, llevada a la práctica, puede tener efectos exactamente opuestos a los deseados, sobre todo para el alumnado con más dificultades.

El trabajo se titula “The Unintended Consequences of Academic Leniency” y está firmado por A. Brooks Bowden y Zach Weingarten (Universidad de Pensilvania) y Viviana Rodriguez (Universidad de Texas en San Antonio). El artículo, publicado en American Economic Journal: Economic Policy, puede encontrarse en la web de la American Economic Association.

Análisis del caso de Carolina del Norte

El punto de partida de los autores es una paradoja muy clara en la educación secundaria de Estados Unidos. En la última década, los institutos han registrado subidas constantes en la tasa de graduación y en el GPA medio (la nota media del expediente). Sin embargo, cuando uno mira los indicadores más sólidos de aprendizaje —las pruebas NAEP, el SAT o el ACT— los resultados no mejoran. De hecho, la matriculación en la universidad incluso ha disminuido en algunos contextos. Una interpretación plausible es que, para “ayudar” a los alumnos, muchos sistemas han ido relajando sus estándares académicos: es más fácil aprobar y sacar buenas notas, pero no necesariamente se aprende más.

El artículo de Bowden, Rodriguez y Weingarten pone el foco precisamente en ese punto: ¿qué pasa con el esfuerzo y el aprendizaje real cuando el sistema hace más fácil obtener buenas calificaciones? La pregunta no es solo técnica. Tiene una dimensión de equidad muy clara. A primera vista, bajar los estándares parece una medida inclusiva: más estudiantes cumplen los requisitos de graduación, obtienen su título y, al menos en teoría, mejoran sus oportunidades de acceso a la educación postsecundaria. Pero esta visión simplificada pasa por alto algo esencial: los estudiantes reaccionan a los incentivos. Si para aprobar y sacar buena nota hace falta menos esfuerzo, algunos alumnos ajustarán su comportamiento a la baja. Y ese ajuste no tiene por qué ser igual en todos los grupos.

El contexto que aprovechan los autores es una reforma aplicada en Carolina del Norte en 2014. Ese año, la Junta de Educación del estado decidió cambiar la escala de calificaciones de la secundaria, pasando de una escala de 7 puntos a una de 10 puntos. Dicho de forma sencilla, se rebajó el umbral numérico necesario para obtener cada letra de calificación: la A, la B, la C, etc. Esto hizo más fácil conseguir una buena nota en cualquier asignatura, curso o instituto. El objetivo político era doble: estandarizar prácticas de calificación entre centros y hacer que los estudiantes resultaran más “competitivos” a ojos de las universidades, al presentar expedientes con mejores GPA.

Desde el punto de vista de los incentivos, sin embargo, el mensaje es otro: con el mismo esfuerzo, el alumno obtiene ahora una mejor calificación; alternativamente, puede esforzarse menos y seguir alcanzando la misma letra que antes. Lo interesante es que esta reforma se aplicó a todos los institutos públicos del estado al mismo tiempo, de manera abrupta y muy clara. Eso convierte a Carolina del Norte en un laboratorio casi perfecto para estudiar los efectos de una mayor flexibilización en las notas sobre el esfuerzo, la asistencia y el aprendizaje real.

Para identificar los efectos causales, los autores combinan esta reforma con otro elemento institucional: la regla de corte por fecha de nacimiento que determina la entrada en Kindergarten y, por arrastre, la cohorte de entrada en 9.º curso (equivalente a nuestro 3.º de ESO). En función de la fecha exacta de nacimiento, unos alumnos entran un año antes y otros un año después, pero alrededor del corte son muy parecidos en edad y características. Esto permite comparar alumnos casi idénticos a los que la reforma les “pilla” en momentos distintos de su trayectoria, y aislar así el efecto de encontrarse la secundaria bajo el sistema más exigente o bajo el nuevo sistema más laxo. Sobre esa base construyen un diseño riguroso —técnicamente, una “difference in discontinuity”— que les permite hablar de efectos causales, no solo de correlaciones.

Los datos que utilizan abarcan a todo el alumnado de los institutos públicos de Carolina del Norte entre 2013 y 2019. Para cada estudiante disponen de información demográfica, asistencia (días de ausencia), calificaciones numéricas por asignatura, notas en el boletín (GPA) y resultados en pruebas estandarizadas, incluido el ACT, un examen de acceso a la universidad que todos los estudiantes de 11.º curso deben realizar en ese estado. Este detalle es muy importante: al ser obligatorio, el ACT proporciona una medida del capital humano cognitivo que no está sesgada por quién decide presentarse.

¿Qué encuentran? Lo primero que podría ver cualquiera desde fuera es que, tras la reforma, el GPA aumenta en torno a un 4,8 %. A primera vista, podríamos celebrarlo como una mejora del rendimiento académico. Pero los autores muestran que ese crecimiento es sobre todo mecánico: deriva del cambio en la escala de calificación, no de que los estudiantes saquen sistemáticamente mejores notas numéricas o aprendan más. Es, por así decirlo, una mejora “cosmética”.

El segundo resultado es mucho más preocupante: la reforma provoca una reducción del esfuerzo, especialmente visible en el aumento de las ausencias. Los autores documentan un incremento del 22 % en los días de falta a clase, acompañado de una caída en las calificaciones numéricas de asignaturas troncales como Inglés y Matemáticas, alrededor de un 2 %. En el corto plazo, la distribución de resultados en test estandarizados no cambia demasiado, lo que refuerza la idea de que lo que ha variado es la forma en que el sistema “traduce” ese desempeño en notas, no tanto el aprendizaje inmediatamente medido. Pero sí se observa ya una señal clara de menor implicación: se va menos a clase y se obtiene peor nota numérica, aunque el boletín suba.

Además, la reacción no es homogénea. Los autores estudian cómo cambian las respuestas según la habilidad previa, medida por el rendimiento en matemáticas de 8.º curso. Ahí aparece un patrón muy revelador. Los estudiantes de mayor rendimiento previo apenas modifican su asistencia: no faltan más. Mientras tanto, los alumnos de nivel medio y, sobre todo, los de menor rendimiento previo son los que explican casi todo el aumento del absentismo. Faltan más días a clase, se desenganchan más y ven caer sus notas numéricas. Lo sorprendente es que, aun así, el crecimiento del GPA parece bastante similar entre grupos de habilidad. Es decir, alumnado destacado y alumnado con dificultades se benefician por igual, en términos de expediente, del cambio de escala. Ese hecho, combinado con los datos de asistencia, apunta a una interpretación clara: los alumnos de habilidad media y baja responden a la mayor flexibilidad reduciendo su esfuerzo hasta el punto de neutralizar parte de la ventaja mecánica que les otorgaba el nuevo sistema. El expediente sube, sí, pero a costa de reducir su implicación real.

Análisis gráfico del efecto de la mayor flexibilidad en las notas

Una de las contribuciones metodológicas más interesantes del artículo es la comparación entre el aumento mecánico del GPA que la reforma debería haber producido por diseño, y el aumento realmente observado tras estimar los efectos causales mediante el diseño de diferencia-en-discontinuidad. Para entenderlo, los autores parten de una idea sencilla: si en 2015 los estudiantes tenían ciertas notas numéricas, se puede simular qué GPA habrían obtenido si se les hubiera aplicado la nueva escala de 10 puntos implantada en 2016. Es decir, podemos calcular “qué habría pasado con el GPA si nadie hubiese cambiado su comportamiento”, si los estudiantes hubieran seguido obteniendo exactamente las mismas notas numéricas que antes de la reforma. Ese ejercicio genera un GPA simulado, que refleja únicamente el efecto mecánico del nuevo sistema de calificaciones.

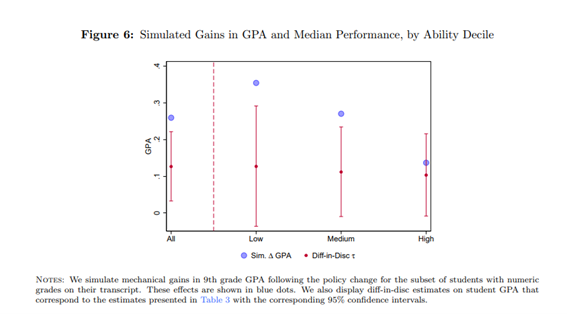

La Figura 6 del artículo muestra precisamente esta comparación. En los puntos azules aparecen los aumentos de GPA que deberían haberse producido por pura mecánica de la escala, mientras que los puntos rojos (con barras de confianza) muestran los efectos reales estimados con el diseño causal. En promedio, el GPA simulado habría aumentado en torno a 0,25 puntos, que es lo que cabe esperar de una reforma que rebaja los umbrales entre letras. Sin embargo, los efectos estimados —los puntos rojos— muestran un aumento de solo 0,127 puntos, es decir, prácticamente la mitad de lo esperado. Con esta figura se visualiza de forma muy clara que los estudiantes, especialmente los de habilidad baja y media, respondieron reduciendo su esfuerzo: faltaron más a clase, obtuvieron peores notas numéricas y, por tanto, erosionaron parte del beneficio automático que les brindaba la reforma.

La figura también es reveladora al desagregar por niveles de habilidad. Los alumnos de baja habilidad deberían haber sido, en teoría, quienes más se beneficiaran de la nueva escala, porque son quienes más se mueven en los umbrales entre aprobado y suspenso, donde la nueva escala es más generosa. Y, de hecho, los puntos azules muestran que el GPA “mecánico” para ellos sería especialmente elevado. Pero los puntos rojos cuentan otra historia: el aumento real en su GPA es mucho menor de lo esperado. Esto sugiere que su reducción de esfuerzo —visible en el aumento de ausencias y en la caída de las notas numéricas— compensó buena parte de la ganancia prevista. Para los alumnos de mayor habilidad, en cambio, la distancia entre el aumento mecánico y el real es más pequeña. Su comportamiento se mantiene más estable, y su esfuerzo apenas cambia, por lo que el GPA real se aproxima más al simulado.

En otras palabras, la Figura 6 retrata de forma muy clara el mecanismo central del artículo: la reforma aumentó el GPA por diseño, pero el alumnado respondió a la baja disminuyendo su esfuerzo, especialmente quienes más apoyo académico necesitaban. Por eso el GPA real crece menos de lo previsto, y por eso los autores encuentran que la brecha entre lo que se esperaba y lo que realmente ocurre es mayor en los estudiantes que partían de un nivel más bajo de rendimiento.

Los autores señalan, además, que no pueden descartar del todo que haya también cambios en el comportamiento del profesorado; por ejemplo, que los docentes se muestren después menos proclives a “redondear hacia arriba” en el límite del aprobado, ahora que el sistema ya es más favorable. Ese tipo de ajustes podría contribuir a que las notas numéricas de los alumnos con peores resultados se vean aún más presionadas a la baja, reforzando el deterioro real del rendimiento.

Lo más inquietante es que estos efectos no se quedan en 9.º curso. Cuando se sigue a la cohorte afectada a lo largo de toda la secundaria, se observa que las diferencias en esfuerzo se acumulan. En los cursos superiores, especialmente en 11.º, los alumnos de habilidad media y baja llegan a faltar entre 3 y 5 días más de clase al año que sus contrapartes bajo el sistema anterior. La brecha en implicación se ensancha con el tiempo. En paralelo, el aumento inicial de GPA que se observa en 9.º se va diluyendo. En 10.º ya ha desaparecido en buena medida, y en 11.º el efecto neto sobre el GPA llega a ser incluso negativo. Lo que al principio parecía una mejora en el expediente termina volviéndose en contra cuando el menor esfuerzo acumulado empieza a pasar factura.

Para medir el impacto en el capital humano de más largo plazo, los autores se centran en el ACT. Al tratarse de una prueba obligatoria para todo el alumnado de 11.º en Carolina del Norte, permite comparar de forma limpia la competencia académica en un punto avanzado de la trayectoria. Los resultados muestran que la introducción de estándares más laxos reduce las puntuaciones del ACT en torno a 0,5 puntos, aproximadamente un 2,4 % Esta caída se concentra, de nuevo, entre los alumnos situados en la parte media y baja de la distribución de habilidad previa. Es decir, quienes más podrían beneficiarse de una buena secundaria son precisamente quienes pierden más capital humano cuando se les “facilita” aprobar.

El artículo también analiza qué pasa con las cohortes más mayores, las que estaban en 10.º, 11.º o 12.º cuando llegó la reforma. En estos grupos también se detecta un aumento de GPA y un cierto incremento de las ausencias, pero los efectos son más pequeños y menos precisos. Además, no se observan impactos claros en indicadores de preparación para la universidad en estos alumnos. Esto sugiere que 9.º curso es un año especialmente crítico: es el momento en el que se consolidan hábitos, expectativas y normas de esfuerzo en la secundaria, y las reformas que cambian los incentivos en esa etapa pueden tener efectos acumulativos mucho más fuertes.

Aunque el artículo entra en diálogo con una literatura amplia sobre estándares de calificación, esfuerzo y resultados académicos, su principal aportación es muy concreta: mostrar de forma directa el papel del esfuerzo del estudiante, medido por la asistencia, como mecanismo a través del cual los cambios en la exigencia académica se transforman en diferencias de capital humano. Otros trabajos habían documentado que estándares más exigentes pueden mejorar el rendimiento futuro, o que sistemas como el pass/fail reducen las notas numéricas al relajar la presión. Bowden, Rodriguez y Weingarten conectan esas ideas mostrando que, cuando el sistema envía la señal de que “es más fácil sacar buenas notas”, muchos estudiantes —sobre todo los que parten de una posición más frágil— responden reduciendo su esfuerzo y, con ello, deteriorando su aprendizaje real.

Conclusiones

Las conclusiones de política educativa son claras y, en cierto modo, incómodas. Es verdad que los beneficios económicos de graduarse en secundaria son elevados y persistentes, y que tiene sentido que los Gobiernos se preocupen por aumentar las tasas de graduación. Pero, como subraya la sección de conclusiones del artículo, no basta con mirar los diplomas o el GPA. Si la estrategia para lograr más graduados consiste en rebajar los estándares sin mejorar la enseñanza ni el apoyo al alumnado, se corre el riesgo de generar “ganancias” de corto plazo en los indicadores administrativos que se compran a costa de reducir el esfuerzo, ampliar las brechas de logro y disminuir el capital humano acumulado al final de la secundaria.

En otras palabras, una política que aspira a ser más equitativa —porque permite a más estudiantes cumplir los requisitos formales de graduación— puede, en la práctica, hacer la educación menos igualadora. Alumnos de entornos más vulnerables o con peor rendimiento previo son los que más ajustan su esfuerzo a la baja cuando las exigencias se relajan, y son también quienes más necesitan que la escuela los empuje hacia arriba. La lección de este trabajo es que cualquier reforma educativa debería preguntarse no solo qué cambia en los indicadores oficiales, sino también cómo van a reaccionar los estudiantes. Si esa reacción no se tiene en cuenta, las consecuencias no deseadas pueden ser grandes, persistentes y muy difíciles de corregir después.