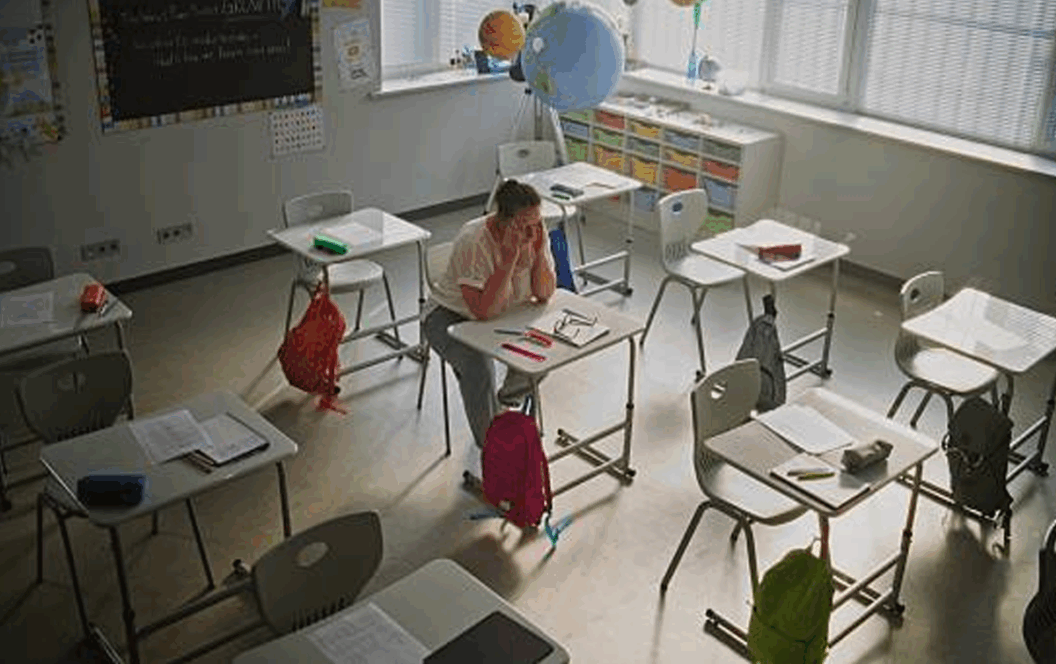

La urgencia de cuidar del bienestar del profesorado

El síndrome del burnout (“quemado”) se debe al estrés laboral prolongado derivado de conflictos interpersonales, entornos de alta presión y demandas emocionales sostenidas, que en última instancia produce respuestas disfuncionales. Un estudio publicado en Journal of Education ofrece una lectura crítica de este síndrome de burnout en el profesorado como un síntoma de fallas organizacionales y estructurales en lugar de un problema individual de resiliencia, y plantea por qué las soluciones deben ir más allá de intervenciones aisladas para abordar las condiciones materiales y políticas que generan el desgaste.

Un fenómeno multidimensional

El estudio Perspectives on Burnout: Mexican Preschool and Primary School Teachers’ Experiences and Solutions parte de un estudio cualitativo elaborado a partir de los testimonios docentes de preescolar y primaria en México, con el que construye un diagnóstico y una propuesta de acción orientada a la práctica institucional.

El estudio describe el burnout como un síndrome con tres dimensiones: (1) el agotamiento emocional, una disminución de la energía que se manifiesta como fatiga crónica; (2) la despersonalización, que implica cinismo, desapego emocional y una reducción del sentido de compromiso, y (3) la sensación de baja realización personal, marcada por sentimientos de ineficacia e insatisfacción profesional.

La forma en la que estas dimensiones se expresan en la vida docente depende del contexto institucional y de las estrategias de regulación emocional que los maestros desarrollan para seguir cumpliendo con su trabajo.

Una profesión de riesgo

La docencia se presenta como una ocupación de alto riesgo psicosocial. Los docentes deben afrontar exigencias pedagógicas crecientes y, además, cargas administrativas abrumadoras, recursos institucionales insuficientes, desafíos disciplinarios y demandas afectivas intensas. En el contexto mexicano, estas tensiones se combinan con problemas específicos: aulas con muchos alumnos, infraestructuras deterioradas, ausencia frecuente de personal de apoyo y entornos comunitarios marcados por inseguridad y violencia.

El estudio señala que estas condiciones estructurales transforman la empatía en fatiga y la vocación en resignación cuando los esfuerzos cotidianos no encuentran respuesta institucional.

Todos los participantes reportaron agotamiento emocional, pero con expresiones diversas: supervisión que desgasta, entornos inseguros que generan hipervigilancia, sobrecarga burocrática que reduce el tiempo disponible para planificar, y estrés estudiantil que obliga a cargar con problemas ajenos al aula.

La despersonalización, que supone un debilitamiento de la relación docente-alumno, se mostró en las entrevistas más como una compleja gama de estrategias de afrontamiento: poner distancias, establecer límites, buscar apoyo profesional, practicar separación trabajo-vida, o cultivar formas de regulación emocional auténtica. Estas prácticas se aproximan, según el artículo, a una actuación que protege la integridad emocional del docente.

La expectativa de que nada va a cambiar agrava el deterioro cognitivo y emocional

Un hallazgo relevante del estudio es la presencia de un sentimiento de indefensión aprendida entre los casos de mayor agotamiento: la percepción de que los esfuerzos para mejorar las condiciones son inútiles y de que «nada va a cambiar». Esa perspectiva /expectativa agrava el deterioro cognitivo y emocional y aproxima el burnout a procesos depresivos. Este matiz amplía la comprensión tradicional del agotamiento porque insiste en la dimensión temporal y psicológica de la desesperanza, no sólo en la carga momentánea de tareas.

Las múltiples causas del burnout

Los docentes identificaron cinco causas principales del agotamiento:

- La falta de infraestructura y apoyo.

- La microgestión administrativa y pérdida de autonomía profesional.

- La violencia e inseguridad.

- La negligencia parental.

- La fatiga por compasión derivada de la exposición continua al sufrimiento estudiantil.

Estas causas se presentan articuladas: por ejemplo, la carencia de psicólogos escolares y personal de apoyo obliga al docente a asumir labores terapéuticas y de protección que exceden su formación, mientras la microgestión administrativa reduce su capacidad de decisión y aumenta la carga burocrática. La combinación de estas presiones explica por qué el agotamiento no es una cuestión de debilidad individual sino de negligencia sistémica.

Propuestas de intervención

El artículo sostiene que las propuestas que privilegian las intervenciones individuales, como talleres de resiliencia, programas de regulación emocional o prácticas de autocuidado, resultan insuficientes cuando las causas estructurales persisten.

El modelo teórico utilizado en el análisis demuestra que las demandas crónicas sin recursos compensatorios generan un desgaste persistente. Por el contrario, recursos como autonomía, apoyo institucional y desarrollo profesional pueden atenuar ese proceso. En consecuencia, la prevención eficaz debe combinar intervenciones a nivel individual y organizacional: menos carga burocrática, salarios adecuados, liderazgo de apoyo, acceso real a personal especializado y tiempo protegido para la reflexión.

Las intervenciones individuales son insuficientes cuando las causas estructurales persisten

A partir de los relatos del profesorado, el estudio recoge también las soluciones que proponen los propios docentes. Entre las medidas urgentes figuran la ampliación y regularización del apoyo psicológico escolar (para estudiantes y docentes), programas estructurados de participación parental que no sean meramente simbólicos, liderazgo escolar que promueva autonomía y reduzca la microgestión administrativa, y redes de apoyo colegiado que conviertan la solidaridad informal en un recurso institucionalizado.

Asimismo, los docentes sugieren intervenciones intermedias y asequibles: psicólogos itinerantes, sesiones informativas grupales, espacios de desahogo y supervisión entre pares, talleres de autorregulación y manejo del tiempo, e incluso actividades corporales como yoga o meditación integradas en la semana escolar.

La importancia de la acción colectiva

Un argumento central del artículo es que la acción colectiva protege mucho más que la superación individual. Donde los equipos docentes organizan apoyos mutuos, comparten responsabilidades y cuentan con liderazgo comprensivo, la resiliencia institucional se incrementa y el desgaste se distribuye; en contextos de aislamiento, por el contrario, el agotamiento se agrava.

La acción colectiva protege mucho más que la superación individual

Por eso las recomendaciones no apelan solo a medidas técnicas, sino a reconfiguraciones organizativas que transformen la cultura escolar: mentoría, supervisión compasiva, tiempo protegido para la reflexión pedagógica y mecanismos claros de rendición de cuentas para la protección del personal frente a agresiones externas.

En términos de implicaciones prácticas, el artículo traza una hoja de ruta coherente:

- Priorizar intervenciones estructurales (recursos, reducción de cargas, infraestructura…).

- Incorporar apoyo psicológico sostenido.

- Fomentar la acción colectiva y el liderazgo que proteja la autonomía docente.

- Complementar estas medidas con programas de formación orientados a la gestión emocional y la comunicación asertiva.

En resumen, el burnout es un proceso dinámico y muy dependiente del contexto. Sus manifestaciones y gravedad dependen del equilibrio entre demandas y recursos, y se agravan cuando la negligencia institucional añade burocracia, inseguridad y escasez de recursos. Por tanto, las políticas que se limitan a capacitar al profesorado para “soportar” el estrés, sin mejorar las condiciones materiales y organizativas, terminarán por hacer que se sienta responsable por fallos que son, en buena medida, propios del sistema.

En otras palabras, se trata de reconocer que el bienestar docente no es accesorio sino constitutivo de la calidad educativa, por lo que proteger a quienes enseñan es una condición ineludible para que el alumnado pueda aprender y prosperar.

El estudio no ofrece recetas mágicas, pero aporta evidencia empírica y propuestas concretas que, si se implementan, podrían llevar a las escuelas desde una gestión reactiva de las crisis hacia una cultura proactiva de cuidado y estabilidad.

Referencia

- Cortez Soto, A. J.; Heredia Escorza, Y. (2025). Perspectives on Burnout: Mexican Preschool and Primary School Teachers’ Experiences and Solutions. Journal of Education, 0(0). https://doi.org/10.1177/00220574251383459