Contra la polarización educativa

No hay ningún método educativo que asegure siempre el aprendizaje. El blanco y el negro puros no funcionan en la escuela. Por tanto, la mejor forma de generar mejoras para todo el alumnado es incorporar cierta pedagogía del sentido común que se aparte de los extremos y trabaje en la zona intermedia, llena de ricos matices que pueden ayudar a atender las necesidades singulares del alumnado.

La educación se viene comportando como un péndulo que tozudamente oscila entre dos extremos, desde las metodologías centradas en la transmisión de contenidos a través de un currículo estructurado, a las orientadas al aprendizaje por descubrimiento, en las que el proceso es tan importante o más que el producto. Las primeras suelen considerarse tradicionales, aunque también las segundas -llamadas innovadoras-, peinan canas: la escuela progresista americana se remonta a finales del siglo XIX, con John Dewey como gran impulsor, y volvió a resurgir en los años sesenta del siglo pasado de la mano de las corrientes constructivistas. Los proyectos empezaron a sustituir a las lecciones, y el “método de proyectos”, germen del ABP que hoy conocemos, fue impulsado por William Kilpatrick a principios del siglo XX.

Paradójicamente el péndulo pasa a toda velocidad, sin detenerse, sobre las zonas centrales que son, como veremos, donde tiene lugar la educación “real”. En esas posiciones intermedias, alejadas de la radicalidad de los extremos, es donde se concentra la tarea docente y el sentido común educativo.

La batalla entre la instrucción directa y el aprendizaje por descubrimiento se nutre de un pensamiento ingenuo que simplifica hasta el extremo la complejidad del acto educativo y asume que existe una forma correcta de enseñar, muchas veces dictada por agentes ajenos al aula. Pero la realidad es que estas metodologías son posiciones extremas dentro de un espectro continuo de posibilidades, y que, como muchas otras, solo son adecuadas para algunos contextos, para algunas temáticas y para algunos fines educativos, pero no para todos los casos ni durante todo el tiempo.

Lo que es evidente es que cuanto más polarizada sea la metodología mayor será la proporción de alumnado -y de profesorado- que quede al margen. Esto es un coste que ningún sistema educativo del siglo xxi se puede permitir.

La polarización es reduccionista, simplifica en exceso la complejidad de la escuela. Es, además, homogeneizadora y no admite excepciones ni reconoce la riqueza de la diversidad del profesorado. Por ello enturbia el debate educativo, paraliza la acción y desprofesionaliza a buena parte del equipo docente.

El síndrome del “emperador desnudo”

Los extremos del péndulo educativo son más teóricos que reales, porque cualquier docente sabe que no son aplicables en estado puro frente a la diversidad de una clase real. Entonces, ¿por qué centramos el debate educativo en esas metodologías de extremos y olvidamos el amplio territorio intermedio donde se producen casi todos los aprendizajes? Seguramente porque es más fácil difundir (e imponer) afirmaciones dogmáticas e incuestionables, condensables en un tuit, que un argumentario bien informado por las llamadas ciencias cognitivas (psicología cognitiva, pedagogía, neurobiología, o por un constructo entre los tres campos, llamado neuroeducación). Frente a las pseudociencias, que propagan afirmaciones irrefutables, la ciencia es una aproximación progresiva a la verdad cuyas afirmaciones son más complejas y en cuestionamiento continuo, especialmente cuando se refieren al estudio de los procesos de aprendizaje en el cerebro humano.

Un ejemplo de esa polarización acrítica lo encontramos en la cuestionada implantación de las tecnologías digitales. Durante décadas las pantallas han sido uno de los estandartes de la innovación educativa, a pesar de que los grandes estudios internacionales, como PISA, no encontraban una evidencia de la ventaja que aportaban, sino más bien un efecto negativo sobre los resultados cuando su uso en las aulas sobrepasaba un cierto umbral: a más tiempo con pantallas, peores desempeños. Sin embargo, el sesgo de confirmación de muchos centros, en busca de diferenciación, y de las administraciones educativas, que necesitaban justificar las inversiones realizadas, unidas a la presión de las empresas tecnológicas, llevó a ignorar repetidamente los malos resultados o a justificarlos por un uso inadecuado de la tecnología por parte de los docentes, que se podría remediar con más formación.

El punto de inflexión se alcanzó tras la pandemia y, más aún, cuando Suecia, ante los persistentes malos resultados en pruebas internacionales, abogó por abandonar las pantallas -dado su potencial distractor de la atención-, y por centrarse en el refuerzo y consolidación de los conocimientos básicos sobre soportes más tradicionales. De pronto, la sociedad empezó a constatar ante las TIC que “el emperador está desnudo” y, en respuesta al cuestionamiento, muchas administraciones fueron optando por restringir o suprimir el uso de pantallas.

¿Será que hemos descubierto repentinamente, como recoge el titular de un artículo reciente, que “los alumnos que usan poco la tecnología llevan medio curso de ventaja a quienes lo hacen todos los días”? Realmente no. Existen amplios metaanálisis, rigurosamente elaborados, sobre el impacto de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, tanto en el ámbito macro, de alcance general, como en el micro, más específico y acotado. En general, los estudios masivos -generalmente basados en las pruebas PISA, como los del artículo citado- encuentran una clara correlación negativa entre el uso del ordenador en la escuela y los resultados del desempeño, mientras que los estudios con enfoques muy específicos suelen mostrar resultados moderadamente positivos, revelando que el uso de tecnologías digitales puede favorecer el logro de las alfabetizaciones clásicas cuando se dirigen a objetivos concretos y se apoyan en estrategias de enseñanza centradas en el alumnado.

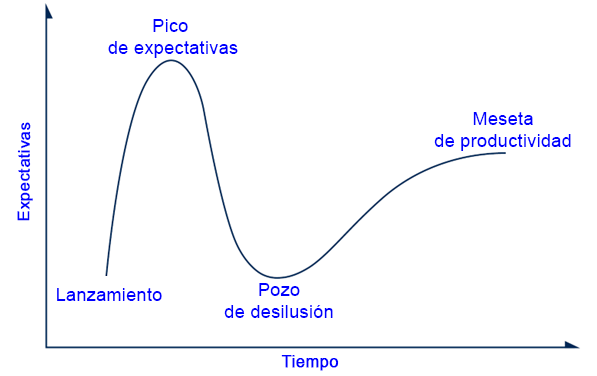

Para entender este tipo de decisiones un tanto precipitadas e irreflexivas, nos puede ayudar la conocida curva de Gartner, que trata de describir el cambio de expectativas tras la irrupción de una novedad tecnológica:

Una lectura algo heterodoxa de la curva nos recuerda que la llegada al aula de las tecnologías digitales se asoció a una innovación disruptiva, que prometía transformar radicalmente la educación, y de ahí el fuerte pico de expectativas. Como consecuencia, se empezaron a sustituir las pizarras por pantallas interactivas (PDI), los libros por tabletas o Chromebooks, y los manuales por contenidos “subidos” por los propios docentes a diversas plataformas, con escaso control de calidad, de privacidad y de propiedad intelectual. A la vez, el profesorado tuvo que embarcarse en cursos de formación en competencias digitales, muchas veces promovidos o financiados por los proveedores tecnológicos.

Tras el pico de expectativas sobredimensionadas llegaron los resultados, en términos de bajos desempeños, que nos han ido sumiendo en ese pozo de desilusión de la curva, con el consiguiente -y precipitado- abandono de las pantallas en algunos contextos. Pero después de ese valle de lágrimas, la curva anticipa una meseta de productividad, en la que la clave no reside en sustituir lo que ya se venía haciendo, sino en ampliar las posibilidades educativas y llegar con las tecnologías donde antes no era posible. Por tanto, sería un grave error renunciar a usos específicos de las TIC, que pueden ayudar a atender con eficacia algunas finalidades pedagógicas concretas.

Sería un grave error renunciar a las TIC, que pueden servir con eficacia para finalidades pedagógicas concretas

Por otro lado, esta transformación digital, que más que cultural ha sido de artefactos y más que transformadora ha sido sustitutiva de lo que ya se venía haciendo en los centros, ha contribuido a generar una grave brecha en los equipos docentes, entre los llamados innovadores y quienes defendían una educación más analógica, que ha originado no pocas tensiones en los claustros y con las familias.

Una polarización similar se deriva del uso de metodologías didácticas situadas en los extremos. Por ejemplo, los pésimos resultados en las pruebas PISA y TIMSS de Cataluña, una comunidad muy destacada en la aplicación de metodologías de aprendizaje por descubrimiento más o menos guiado, ha avivado una agria discusión (1) entre los defensores del statu quo constructivista y los partidarios de la instrucción directa.

Es importante recordar que innovar en educación no consiste en incorporar novedades (y menos las que carecen de respaldo experimental o responden a intereses espurios), ni tampoco en hacer cosas nuevas o de una manera distinta, sino en conseguir resultados que antes no eran posibles, en términos de inclusión, de aprendizaje y de desarrollo integral. Por tanto, una supuesta metodología innovadora que no produzca mejoras en ese sentido es, si no un fraude, al menos una pérdida de oportunidad.

De poco sirve diseñar un estupendo proyecto centrado en la transferencia de los conocimientos si no se llegan a consolidar los aprendizajes básicos imprescindibles, que son necesarios para seguir aprendiendo. Estas lagunas pueden generar serios problemas de aprendizaje, especialmente entre el alumnado de contextos más desfavorecidos, que solo dispone de la escuela para llenar su mochila de capital cultural. Como afirma Gregorio Luri (2014) “se condena de por vida a aquellos que finalizan su enseñanza obligatoria con dificultades severas a la hora de comprender un texto mínimamente complejo.”

Para evitar este sinsentido, John Hattie y sus colaboradores (2016, p. 20) sugieren un proceso con tres capas, en el que la base es un aprendizaje que necesariamente debe llegar a todos; la capa intermedia supone una mayor comprensión y profundidad en los aprendizajes, y la capa superior se centra en la transferencia. El alumnado con dificultades puede trabajar en las tres capas, pero el foco está en la consolidación progresiva desde la base, para poder seguir aprendiendo. Esta estructura, a modo de andamiaje, pretende atender con más equidad y eficacia la rica diversidad del aula.

Hacia una pedagogía del sentido común

Podríamos pensar que basta con consultar un buen manual de “educación basada en evidencias” para saber lo que funciona en el aula y aplicarlo en consecuencia, pero la realidad es mucho más compleja. La respuesta a si existe una forma correcta de enseñar o una metodología universal que asegure el aprendizaje, es un no categórico. Y el motivo es que no educamos robots, sino seres humanos singulares y maravillosamente impredecibles.

Como explica Héctor Ruiz (2020, p. 11), “ningún método educativo es infalible siempre, ni para todos los estudiantes, ni para todos los propósitos, ni para todos los contextos”. Lo que funciona en una clase puede no funcionar en la de al lado, o con distintas edades, o a diferentes horas, o con otras materias, o no con todo el alumnado. Es necesario aplicar en todo momento el saber experto del docente para seleccionar la estrategia adecuada, dependiendo del momento de la instrucción, de la materia, de la edad del alumnado, de su contexto familiar y social, del objetivo buscado y de muchas otras variables. Esto es lo que Gert Biesta llama “el bello riesgo de educar”, esto es, asumir la fragilidad de la relación de aprendizaje y la imposibilidad de saber de antemano si la tarea tendrá los resultados esperados. Para Biesta la educación siempre implica un riesgo porque no se puede ver a los alumnos como objetos para ser moldeados o disciplinados, sino como sujetos de acción y responsabilidad. Por ello, para enseñar no hacen falta recetas, sino un equipo docente capaz de discernir, en todo momento, sobre lo que es pedagógicamente pertinente.

Lo que está claro es que con un alumnado cada vez más diverso se necesitan metodologías diversas, para que nadie se quede fuera. La buena praxis docente, fruto de la experiencia y del saber hacer, enseña que, en términos de metodologías, no existe una talla única que sirva para todos. De hecho, la realidad es que la mayoría del profesorado -ese que identificamos como buenos o buenas profes- no se circunscribe a una metodología polarizada, sino que decide la estrategia oportuna en función de la atención más adecuada a su alumnado, porque busca tener eficacia en su labor docente. Los resultados dependen de mil factores y por ello no queda más remedio que renunciar a tenerlo todo controlado dentro de esa compleja relación educativa entre personas que son imprevisibles y que conviven en la diversidad. La conclusión es que las evidencias no pueden tomarse como recetas, sino para enriquecer la toma de decisiones educativas en los equipos docentes de cada centro.

Frente a la polarización, una educación flexible, adaptativa y rica en matices

El profesor de la universidad de Bristol Guy Claxton se adentra en las motivaciones profundas de la polarización educativa en su libro The Future of Teaching (2021), y concluye que la educación más eficiente no ocurre en los extremos, sino en la zona central del péndulo, repleta de matices ricos y diversos que mejoran la efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Claxton considera que tanto la educación tradicional como la supuestamente innovadora o progresista son meras caricaturas de la realidad, y que los nuevos modelos educativos hay que buscarlos en la zona intermedia, en ese espacio lleno de matices que desarrolla tanto el conocimiento riguroso como el carácter, imprescindibles para ofrecer una preparación adecuada para una ciudadanía del siglo XXI. En este sentido, sean bienvenidos los proyectos educativos centrados en esa rica zona intermedia, conciliadora, rica y diversa, donde las diferentes sensibilidades pedagógicas tienen cabida, como es el caso del nuevo proyecto Matices de SM.

En la misma línea, Michael Fullan y Maria Langworthy (2014) argumentan que “las nuevas pedagogías requieren que el docente cuente con un repertorio de estrategias, que pueden ir desde el aprendizaje basado en proyectos a un modelo basado en la indagación, pasando por la enseñanza directa. Pero la clave es que el docente asuma un rol muy proactivo en hacer avanzar el proceso de aprendizaje, utilizando cualquier estrategia que funcione para un alumno en particular o una tarea específica”. Es decir, se trata de que cada docente disponga de un repertorio de estrategias probadas, que debe seleccionar atendiendo a los matices necesarios para la inclusión y la excelencia académica, de forma que ningún niño y ninguna niña queden atrás. De nada sirve diseñar un estupendo proyecto de comprensión o de transferencia si algunos alumnos no entienden lo que leen.

En resumen, no existe una receta universal que asegure el aprendizaje, sino un pequeño repertorio de estrategias confiables y asumibles, que el equipo docente debe decidir para cada necesidad y cada momento. Geoff Petty (2025, p. 16) sostiene que, aunque un método esté respaldado por las evidencias, habrá que probarlo muchas veces para ver si puede funcionar en nuestro contexto y para sacarle todo el partido: “Las investigaciones sobre la mejora del profesorado insisten en que este necesita probar repetidamente los nuevos métodos, reflexionando y perfeccionándolos cada vez. Estos ensayos deben realizarse en una comunidad de práctica; en otras palabras, debe hablar con sus colegas sobre los intentos de mejora, tanto los de ellos como los suyos propios.”

Notas

- Véanse, como ilustración de esta polémica, los libros Incompetències bàsiques. Crònica d’un desgavell educatiu, de Damià Bardera (Pòrtic Edicions, 2024) y Volver a aprender, de Andreu Navarra (Plataforma Editorial, 2024).

Referencias

- Fisher, D.; Frey, N.; Hattie, J. (2016). Visible Learning for Literacy, p. 20. Corwin.

- Ruiz, H. (2024). ¿Cómo aprendemos? Barcelona: Graó.

- Biesta, G. (2020). El bello riesgo de educar. Madrid: SM.

- Claxton, G. (2021). The Future of teaching and the Myths that Hold It Back. Nueva York: Rouledge.

- Fullan, M.; Langworthy, M. (2014). A Rich Seam. How New Pedagogies Find Deep Learning. Londres: Pearson.

- Luri, G. (2024). Prohibido repetir. Barcelona: Rosamerón.

- Geoff Petty (2018). Educación basada en evidencias. Madrid: SM.