Día de la mujer y la niña en la ciencia 2025. Por la visibilización del talento femenino

El 11 de febrero de 2025 se cumple el décimo aniversario de esta celebración, todo un hito en el esfuerzo mundial por promover la igualdad de género y atraer talento femenino hacia las ciencias. El objetivo, en palabras de António Guterres, Secretario General de la ONU, es que “ayudemos a allanar el camino hacia las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que las mujeres y las niñas merecen y que el mundo necesita”.

- “Contar con más mujeres en la ciencia equivale a una mejor ciencia […]. Las mujeres necesitan la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres. Solo aprovechando todas las fuentes de conocimiento, todas las fuentes de talento, podremos liberar plenamente el potencial de la ciencia y estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo.” (Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO).

En una resolución de diciembre de 2015 (la A/RES/70/212), la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 11 de febrero Día Internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y tecnológica.

Cerrar la brecha de género en la ciencia requiere derribar estereotipos y apoyar el avance de las mujeres mediante políticas y acciones que promuevan la inclusión, la diversidad y la equidad. Y una forma de contribuir al cierre de esta brecha es el reconocimiento del trabajo de las mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia de la ciencia. Por ello, recogemos siete biografías como pequeña muestra del rol crítico que han desempeñado las mujeres a lo largo de la historia de la ciencia y la tecnología. Son siete referentes que, en manos de los docentes, pueden inspirar al alumnado y contribuir a la elección de carreras científicas por parte de las niñas.

Talentos ocultos

Todavía subyace la idea (y la filosofía de los premios Nobel no deja de abonarla) de que los grandes descubrimientos científicos son obra de un personaje singular (generalmente varón) que suele tener bajo su mando a un grupo de subalternos (la mayoría mujeres) cuya misión es ejecutar las brillantes ideas del líder. Nada más lejos de la realidad. La ciencia es una empresa colectiva, y el trabajo de los líderes es crear las condiciones adecuadas (financiación, formación, relación con otros grupos de investigación…) para que sus equipos puedan desarrollar sus trabajos con creatividad, rigor e interdependencia.

En consonancia con esta injusta percepción, un repaso a la historia de la ciencia pone de manifiesto una invisibilización sistemática de las aportaciones de las mujeres. Afortunadamente, es una situación que tiende a revertirse, y son cada vez más numerosas las biografías de científicas sacadas del olvido. Entre las figuras rescatadas hay nombres que suelen repetirse, mientras que otros, muy significativos por sus aportaciones, tienden a permanecer ocultos.

Por ejemplo, figuras como Rosalind Franklin, Lise Meitner y Jocelyn Bell aparecen con frecuencia en las revisiones del papel de la mujer en la ciencia, y sus aportaciones singulares justifican sobradamente que traigamos aquí un resumen de sus biografías. Pero existe un número enorme de mujeres menos conocidas cuyas contribuciones científicas también cambiaron la historia de la ciencia, e igualmente fueron víctimas de una invisibilización por razones de género, de etnia o ideológica. Recordamos aquí, como representantes de ese gran grupo, a las genetistas Esther Lederberg y Nettie Stevens, la embrióloga Ethel Browne Harvey y la paleontóloga Mary Anning. Este modesto reconocimiento, aunque tardío, no sirve para reparar, pero tal vez sirva para inspirar a las niñas y niños de nuestras aulas.

1. Lise Meitner y la fisión nuclear

Lise Meitner (1878-1968) fue una física austriaca que, a pesar de los obstáculos, jugó un papel fundamental en el descubrimiento de la fisión nuclear.

Tras doctorarse en física en la Universidad de Viena, Meitner se trasladó a Berlín en 1907 y comenzó a colaborar con el químico Otto Hahn, con quien mantuvo una larga relación profesional durante más de treinta años. Trabajando juntos, el químico experimental y la física teórica, descubrieron en 1917 el protactinio, elemento que precede al uranio en la Tabla Periódica. Meitner invitó a Hahn a seguir investigando el núcleo atómico para buscar elementos más pesados que el uranio. Y con ese fin bombardearon el uranio con neutrones, encontrando una mezcla de subproductos radiactivos que suponían más pesados.

Pero Lisa Meitner era judía, y cuando los nazis se anexionaron Austria en 1938, se vio obligada a huir a Estocolmo, desde donde siguió colaborando con Hahn. Pocos meses después de su llegada a Suecia, la investigación conjunta tuvo un giro inesperado. Meitner había pedido a Hann que analizara los subproductos del bombardeo con neutrones y, para sorpresa de ambos, eran más ligeros que el uranio. Para explicar estas observaciones Meitner elaboró, con la ayuda de su sobrino Otto Robert Frisch, un modelo teórico de lo que llamó “fisión nuclear«, un proceso en el que los átomos de uranio se dividían en núcleos más pequeños liberando una enorme cantidad de energía, que Meitner justificó con la famosa fórmula de Einstein (E=mc2).

Hahn publicó este revolucionario descubrimiento sin incluir a Meitner. Hasta entonces ambos aparecían como coautores en todas sus publicaciones, y Meitner quiso creer que la omisión de su nombre se debía a la difícil situación política en la Alemania nazi, por lo que mantuvo siempre su lealtad a Hann. La ausencia del nombre en esa comunicación contribuyó a que la Academia Sueca concediera el Nobel de Química de 1944 a Otto Hahn, en solitario.

Hahn no ayudó a aclarar el asunto, sino más bien a extender la imagen de que Meitner era una especie de subordinada suya. Pero el tiempo siempre lleva a la verdad, y treinta y cuatro años después de la muerte de Meitner una comisión internacional acordó reconocer su singular aportación con un homenaje simbólico: dar el nombre de Meitnerio al elemento 109, creado artificialmente en Alemania poco antes. Así que el nombre de Meitner ocupa un lugar de honor en ese gran símbolo de la ciencia que constituye la Tabla Periódica.

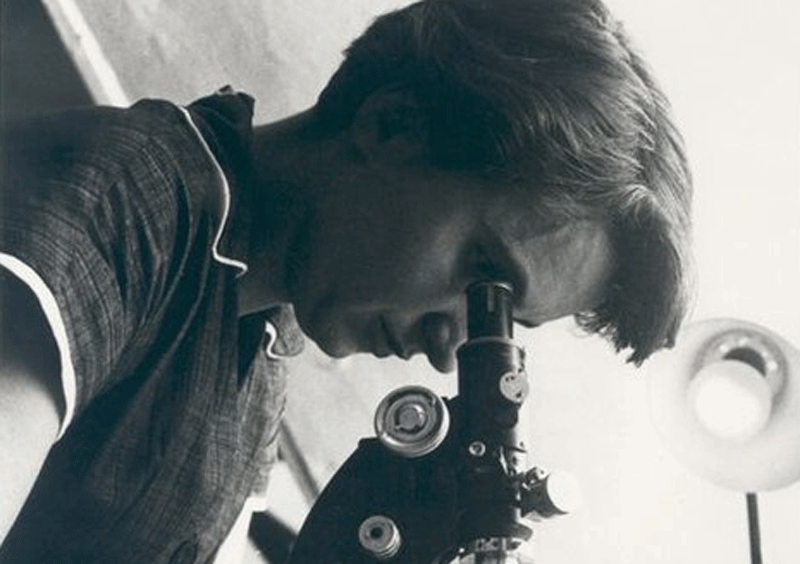

2. Rosalind Franklin y la fotografía 51

Rosalind Franklin (1920-1958) fue una química británica cuyas aportaciones fueron fundamentales para comprender la estructura del ADN.

Se doctoró en química física en la Universidad de Cambridge y se especializó en difracción de rayos X en París, donde se formó como una excelente cristalógrafa de rayos X. En 1951 se incorporó como investigadora asociada al laboratorio de John Randall en el King’s College de Londres, en el que Maurice Wilkins dirigía su propio grupo de investigación para estudiar la estructura del ADN, y no acabó de entender que Franklin trabajara en un proyecto similar, de forma separada.

Desde la universidad de Cambridge, James Watson y Francis Crick trataban de determinar la estructura del ADN y se comunicaron con Wilkins para pedir su colaboración. Franklin había desarrollado una técnica muy precisa de cristalografía de rayos X, que le permitió obtener imágenes de alta resolución de estructuras moleculares. Su famosa foto 51, una imagen cristalográfica del ADN, revelaba una estructura compatible con una doble hélice. A espaldas de Franklin, Wilkins mostró esta foto 51 a Watson, que unida a la información de Franklin de que las bases estaban emparejadas, permitió a Watson y Crick llegar a la estructura molecular del ADN, que la propia Franklin validó cuando le mostraron el modelo físico, aunque sin sospechar que hubieran utilizado sus datos sin consentimiento. Años después, Watson y Crick reconocerían que los datos obtenidos por Franklin fueron esenciales para determinar el modelo.

El 25 de abril de 1953, la revista Nature publicó una serie de artículos de gran relevancia. El primero –Molecular structure of nucleic acids- estaba firmado por Watson y Crick, tenía solo una página de extensión y seis referencias, y presentaba el descubrimiento de la estructura del ADN en doble hélice. A continuación aparecían otros dos trabajos relacionados con el tema, uno firmado por Wilkins y sus colaboradores, y otro de Franklin y Raymond Gosling, el estudiante que ayudó a obtener la foto 51.

La realidad es que la contribución de Franklin al descubrimiento de la estructura del ADN pasó desapercibida. Una vez concluido el estudio del ADN, Franklin hizo importantes descubrimientos sobre la estructura de los virus, pero falleció por cáncer a los 38 años de edad, antes de concluir la nueva investigación.

En 1962, pocos años después de la muerte de Franklin, recibieron el Nobel de Fisiología y Medicina Watson, Crick y Wilkins. Hay quien justifica la ausencia de Franklin porque ella ya había fallecido, pero la Fundación Nobel todavía no había prohibido los premios a título póstumo, aunque fueran infrecuentes. Fue en 1974 cuando modificó sus estatutos para establecer que el premio no se entregaría a título póstumo (salvo que el galargonado fallezca entre la concesión y la entrega del premio). Así que no parece haber excusa para la grave injusticia cometida con Franklin.

3. Jocelyn Bell y los púlsares

Jocelyn Bell Burnell (1943- ) es una astrofísica irlandesa que, en 1967, descubrió la primera radioseñal de un púlsar mientras era estudiante de doctorado en Cambridge. El análisis exhaustivo de los datos proporcionados por un radiotelescopio, que ella misma había construido manualmente para su tesis, abrió un nuevo campo en la astrofísica.

En noviembre de 1968 Bell detectó una radiación periódica que su director, Antony Hewish, llegó a asociar con posible vida extraterrestre. Pero esa mujer tenaz y perseverante logró demostrar que la pulsación procedía de lo que hoy se conoce como un púlsar, esto es, una estrella de neutrones en rotación, que procede de los restos de estrellas masivas que se convirtieron en supernovas.

La publicación de los resultados en Nature produjo un enorme impacto en la comunidad científica. Pero al acabar el doctorado, Bell se casó con un diplomático y optó por dejar el laboratorio de Cambridge y seguir su carrera de astrofísica en diferentes lugares, en nuevos laboratorios y con otros temas de investigación. Esto pudo propiciar, no justificar, que el Nobel de Física de 1974 se otorgara a Antony Hewish, su director de tesis y a Martin Ryle, otro radioastrónomo de Cambridge, por el descubrimiento que Bell había realizado, quedando ella fuera.

La decisión, controvertida e injusta, generó decepción en la comunidad científica y sirvió de referencia para hacer explícito el ninguneo de las mujeres en la ciencia. Afortunadamente, Bell ha cosechado muchos otros reconocimientos y ha dedicado buena parte de su esfuerzo a luchar contra la discriminación que sufren las mujeres en la ciencia y a trabajar por el incremento del número de investigadoras.

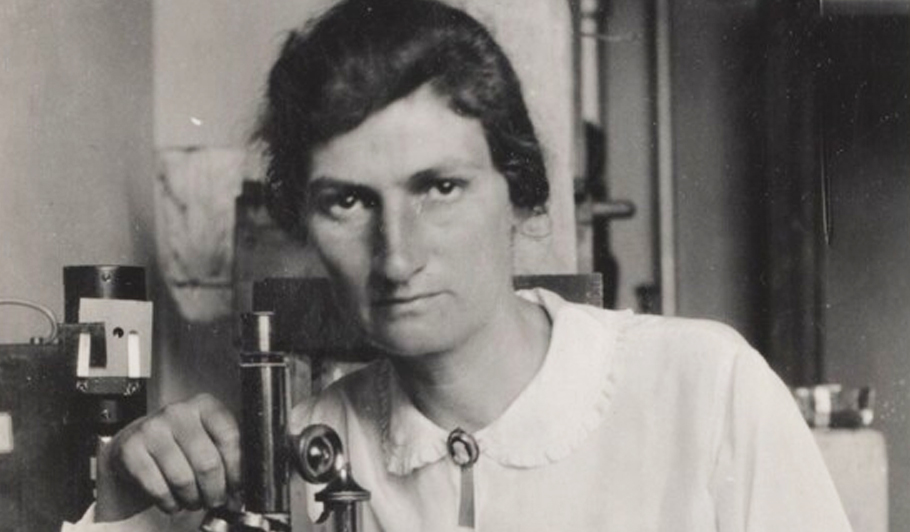

4. Esther Lederberg y la genética bacteriana

Esther Lederberg (1922-2006) fue una microbióloga y genetista estadounidense cuya investigación revolucionó el campo de la genética bacteriana y molecular.

Uno de sus logros más destacados fue el descubrimiento del bacteriófago λ, un virus que infecta bacterias. Este hallazgo fue esencial para comprender cómo los genes pueden activarse o desactivarse en función de las condiciones ambientales.

En 1951, Lederberg desarrolló, junto con su esposo Joshua Lederberg, la técnica de réplica en placas, un método ingenioso para transferir colonias bacterianas de una placa de cultivo a otra sin alterar su disposición. Esta técnica permitió confirmar la teoría de la selección natural a nivel microbiano y proporcionó una herramienta esencial para estudiar la resistencia a los antibióticos y la investigación genética.

La técnica de réplica en placas, que sigue actualmente en uso, fue clave en la concesión del Nobel de 1958 a Jossua Lederberg «por sus descubrimientos sobre la recombinación genética y la organización del material genético de las bacterias». Compartió el galardón con George Beadle y Edward Tatum, pero Esther Lederberg quedó inexplicablemente excluida, a pesar de que su aportación al descubrimiento de recombinación bacteriana fue fundamental. Solo por el descubrimiento del bacteriófago λ ya hubiera sido acreedora del Nobel, pero resultó eclipsada por su marido y ni siquiera fue reconocida en su trabajo, en el que no pasó de un nivel secundario como asociada de investigación.

5. Nettie Stevens y la determinación genética del sexo

Nettie Maria Stevens (1861-1912) fue una genetista estadounidense conocida por su descubrimiento del papel de los cromosomas en la determinación del sexo.

Procedente de una familia humilde, Stevens trabajó como maestra y bibliotecaria para financiar sus estudios. Tras licenciarse en la Universidad de Stanford, ingresó en el Bryn Mawr College para hacer el doctorado, donde tuvo la oportunidad de trabajar bajo la dirección de Thomas Hunt Morgan, quien más tarde recibiría el Premio Nobel de Medicina en 1933 por la demostración de que los cromosomas son portadores de los genes.

A principios del siglo XX seguía abierto el debate sobre la determinación del sexo. Las teorías ambientales lo atribuían a los factores externos del entorno, mientras que otros científicos mantenían que las características sexuales eran heredadas, aunque se desconocía el mecanismo exacto. Nettie Stevens realizó experimentos con insectos e identificó diferencias claras en los cromosomas de machos y hembras. En 1907 observó que las hembras tenían dos cromosomas, que luego se llamaron «X», mientras que los machos tenían un “X” y un cromosoma más pequeño, que se llamó «Y”.

Concluyó que los factores responsables de la determinación del sexo no eran ambientales, sino que estaban incorporados en los cromosomas, una idea revolucionaria para la época que permitió comprender la herencia genética del sexo. También realizó estudios detallados sobre la formación de espermatozoides, documentando meticulosamente los procesos de división celular y la estructura cromosómica durante la espermatogénesis.

En paralelo, otro colaborador de Morgan, el biólogo Edmund Beecher Wilson, publicó conclusiones similares a las de Stevens poco después de ella, que eclipsaron los resultados pioneros de la científica, cuya aportación fue subestimada a lo largo de su vida. El propio Morgan, en un libro de genética que fue uno de los primeros de la historia, evitó relacionar el nombre de Stevens con el descubrimiento de la determinación del sexo.

Nettie Stevens falleció a los 50 años, víctima de cáncer, sin ver valoradas sus aportaciones. Pero hoy es reconocida como una figura pionera, cuyo descubrimiento de los cromosomas sexuales sentó las bases de la genética actual.

6. Ethel Browne y la inducción embriológica

Ethel Browne Harvey (1885-1965) fue una embrióloga estadounidense cuya investigación sobre el desarrollo embrionario fue esencial para comprender los procesos de división celular, diferenciación y formación de organismos multicelulares.

Al igual que Nettie Stevens, Browne estudió en el Bryn Mawr College, donde se especializó en biología, y continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de Columbia bajo la supervisión de Edmund Beecher Wilson y Thomas Hunt Morgan, dos figuras fundamentales en la genética y la biología del desarrollo, a las que nos hemos referido antes.

El trabajo más influyente de Browne fue su investigación sobre la división celular y la formación de patrones en embriones de erizo de mar., que le permitió demostrar cómo interactúan los núcleos celulares y el citoplasma para regular el desarrollo temprano de los embriones. También fue pionera en los estudios de partenogénesis artificial, un proceso en el que un óvulo no fertilizado -de erizo de mar, en este caso- se desarrolla en un embrión. Esta investigación permitió entender la capacidad de los óvulos para iniciar el desarrollo en ausencia de esperma, un hallazgo importante para la biología reproductiva.

Menos conocida, pero igual de trascendente, fue su investigación sobre el modo en que se establece la polaridad y la simetría en los embriones. En lugar de la mosca de la fruta, que Morgan utilizaba como modelo, Browne decidió estudiar la hidra, un pólipo de agua dulce con el sistema nervioso más primitivo. Browne comprobó que cuando trasplantaba un fragmento de hidra en el cuerpo de otra se establecía un segundo eje corporal y se formaba un nuevo pólipo, como si ese fragmento trasplantado enviara instrucciones para formar el nuevo ser. Como explica Rafael Yuste en su libro “El cerebro, el teatro del mundo”, este experimento abrió la puerta a la comprensión de cómo se desarrolla un embrión.

Browne decidió compartir sus conclusiones con el alemán Hans Spemann, una figura destacada en biología del desarrollo, para conocer su opinión sobre este descubrimiento tan relevante. Spemann se sorprendió por el resultado y decidió reproducir el experimento de Browne en un embrión de rana, que posee un sistema nervioso más complejo que la hidra. Publicó los resultados de su experimento, similares a los de Browne, sin mencionar los trabajos previos de la investigadora, y en 1935 fue galardonado con el Nobel de Medicina por el descubrimiento del efecto conocido en la actualidad como inducción embriológica. Es evidente que, en justicia, el Nobel le correspondía a Browne, no a él. Como dice Yuste, “en ciencia, como en todas las actividades humanas, hay momentos brillantes y heroicos, pero también momentos oscuros y miserables.”

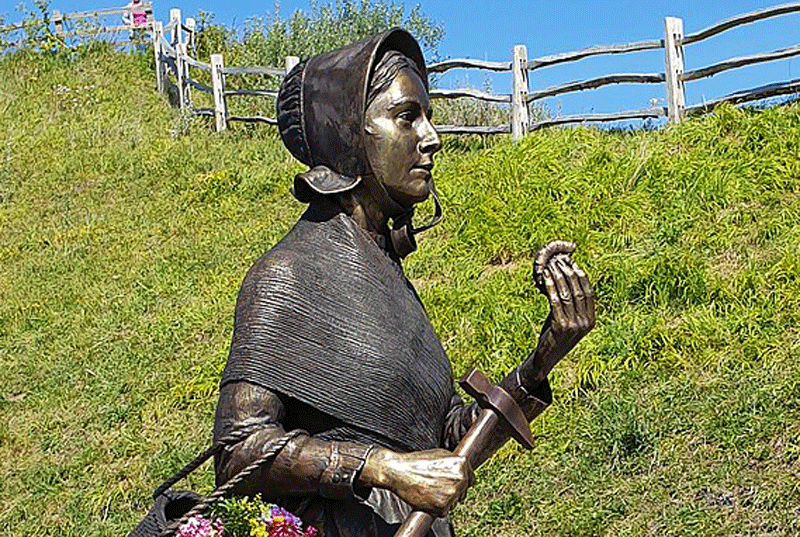

7. Mary Anning y los fósiles de la Costa Jurásica

Mary Anning (1799-1847) fue una buscadora de fósiles inglesa, que llegó a convertirse en un referente de la Paleontología.

Nació en Lyme Regis, un pueblo en la costa de Dorset, en el seno de una familia humilde. Para complementar los escasos ingresos de la ebanistería de su padre, Mary Anning lo acompañaba, desde muy pequeña, para buscar fósiles en los escarpados acantilados de Lyme, una formación geológica conocida como la Costa Jurásica, con la intención de venderlos a los visitantes de Dorset. La búsqueda era muy peligrosa, hasta el punto de que su padre falleció poco después de sufrir una grave caída mientras buscaba fósiles en el acantilado, cuando ella tenía 12 años. Para sobrevivir, siguió explorando con su hermano los peligrosos acantilados, a veces por encargo de grandes geólogos de la época, de la talla de Georges Cuvier.

Durante una de las expediciones con su hermano, en 1811, encontraron el cráneo de un enorme ictiosaurio, que Mary excavó y reconstruyó, causando mucho revuelo en los círculos científicos de Londres. Trece años después, Mary localizó un esqueleto de plesiosaurio, un reptil marino cuyo descubrimiento generó cierta controversia. Cuvier era contrario a las teorías de Leclerc y Lamarck, y sostuvo inicialmente que se trataba de un esqueleto formado por huesos de distintas especies, pero finalmente se confirmó que era una nueva especie, que revolucionó las teorías evolutivas.

También descubrió los restos de un pterosaurio y localizó numerosos fósiles de peces y otros organismos marinos. Se especializó en la identificación de coprolitos (excrementos fosilizados) que contenían huesos de animales que los reptiles habían ingerido.

Aunque carecía de una educación formal en ciencias, Mary Anning desarrolló un profundo conocimiento de las formaciones geológicas locales y se convirtió en una figura clave de la Paleontología, siempre a la sombra de los destacados geólogos de la época, como Henry De la Beche, William Buckland, Richard Owen, Adam Sedgwick y Charles Lyell, que utilizaron sus descubrimientos en sus investigaciones. Mujer y carente de una educación formal, nunca fue considerada como parte del mundo académico, y muchos de los científicos con los que colaboró presentaron sus hallazgos como propios, dejándola al margen.

Su conocimiento práctico sobre estratigrafía ayudó a cambiar la percepción sobre los fósiles, que hasta entonces se entendían como una especie de prueba del diluvio universal, y a impulsar el desarrollo de teorías evolutivas sobre la extinción de especies y los períodos de tiempo geológico, lo que ayudó a sentar las bases de la geología moderna. Como reconocimiento tardío, la Sociedad Geológica de Londres (que no admitía mujeres) le otorgó en 1838 un salario anual, que no sirvió para sacarla de la pobreza.

Tras su muerte a los 47 años por un cáncer de mama, la comunidad científica comenzó a valorar su legado, y el propio Charles Lyell y otros destacados geólogos empezaron a mencionarla en sus trabajos, reconociendo su aportación. En 2010, la Royal Society incluyó a Mary Anning en su lista de las diez mujeres británicas que más han influido en la historia de la ciencia.

Para saber más

- Álvarez, T. Nuño, N. Solsona (2003). Las científicas y su historia. Síntesis.

- L. Montalcini (2011). Las pioneras: las mujeres que cambiaron la sociedad y la ciencia desde la antigüedad a nuestros días. Drakontos.

- Aginagalde, J. Aginagalde, P. Alegría, R. Ibáñez, A. Lozano, M. Macho-Stadler (2011). Mujeres en la ciencia. Guía didáctica. Ikerbasque.

- La ciencia sí es cosa de chicas. Jornada internacional de la mujer y la niña en la ciencia.

- Mujer y ciencia: un paso clave en la educación para la sostenibilidad.